こんにちは

ブログ管理人でありヤエン釣りが大好きなあきです。

今回はアジスカリの選び方から使い方の注意点を徹底解説します。

一口にアジスカリと言ってもどれを買えば良いのか迷ってしまいますよね?

ヤエンを始めて20年以上経過しスカリでは様々な失敗をしてきましたが、皆さんには失敗して欲しく無いので私の経験をもとに解説していきたいと思います。

おすすめスカリも紹介しているので是非チェックしてみて下さい。

アジスカリってなに?何のために使うの?

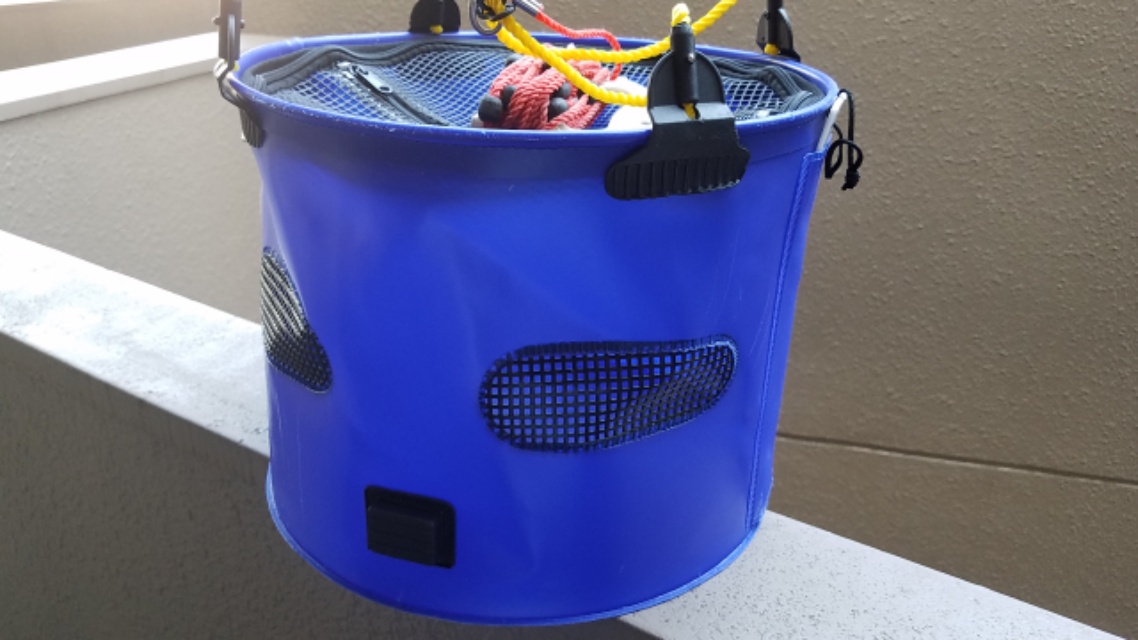

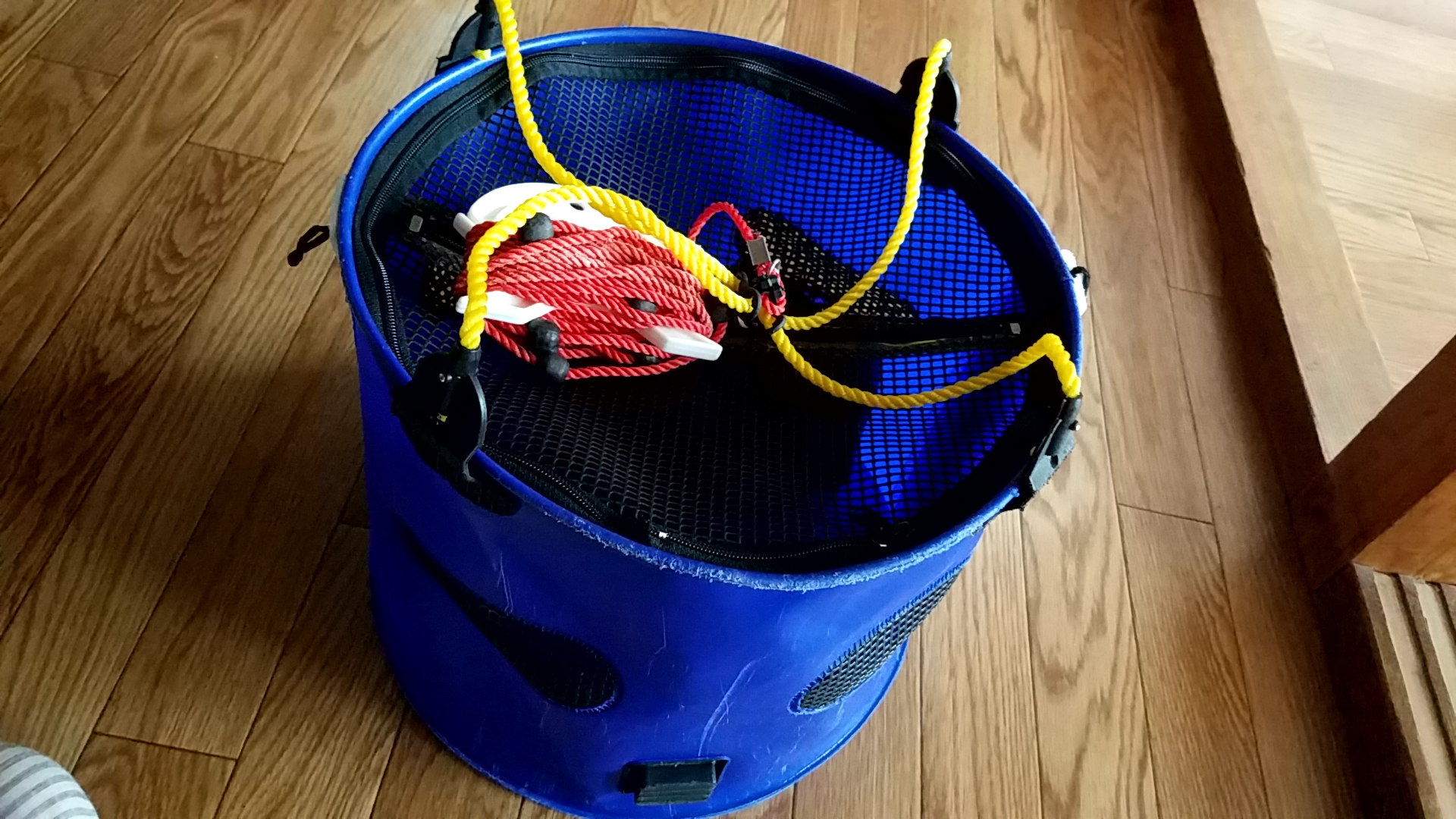

ヤエン釣りには主に活きアジを使ってアオリイカを狙いますが、その際エサのアジをアジバッカンやアジバケツに入れてエアーポンプで生かす方法もあれば画像の様なアジスカリで海に浸けて生かす方法もあります。

当然ですが海に浸けるアジスカリにはエアーポンプも必要有りませんし水替えも必要有りません。

必要な時にスカリを海から上げてエサである活きアジを取り出して使います。

この様にヤエン釣りをする時にエサの活きアジを海に浸けておくバケツをアジスカリって言います。商品によってはアジ活かしビクやアジバケツとも言いますが大体はアジスカリで通ります。

そんなアジスカリですが釣り人の使い勝手を考えていろいろ工夫されていたりしますが、アジバケツとの一番の違いはバケツの半分位の所に穴が開いていたりメッシュ状になってる事です。

お分かりのように新鮮な海水がアジスカリ内を循環し活きアジを元気に保つ為に設けられてる機能ですが、もう一つ理由があり海に浸けたアジスカリを釣り人が上げ下げする際には、このメッシュ部分から余分な海水が抜けて少しだけ海水が底に溜まる様になっています。

この様にアジスカリは陸上に上げてからもアジスカリの海水が全部抜けない様に底1/4程だけ海水が残る便利な仕組みになっています。

【ここに注目!】アジスカリの選び方は?

アジスカリもいろいろなメーカーから発売されていますがデザインや水抜き穴形状が少し違う位で殆ど変わりません。

素材も殆どの製品がEVA素材で耐久性も考えて作られていますが、どのような点を重要視して購入すれば良いのでしょうか?

選ぶポイント

管理人が使用してきて気付いた点が一つあります。

それはオモリ付きかどうかです。

安定して沈める為にオモリか石をアジスカリの中に入れると、アジにキズが付きやすくなったりするので最初からオモリが付いてるアジスカリを購入される事をおすすめします。

水汲みバケツと違ってオモリは上部に付いてる必要は有りません。

上部に付いてると反転しやすく水汲みバケツの場合は便利ですが、アジスカリの場合はオモリが左右均等に付いてなるべく下の方に付いてる方が水中でバランスも良く自立もしやすいです。

水抜き穴よりもオモリを下に付ける事によって潮流や波を受けても比較的安定するんですねw

良く考えられてます。

単なるバケツに穴が開いてるだけではないんですねw

穴が開いてるだけならどのアジスカリも同じですw

こんな些細で気付き難いところが使い勝手に影響してきます。

こんなアジスカリはNG!おすすめできないアジスカリとは?

どこかで見ましたがアジスカリは逆さまになっても大丈夫って書いてありました…。

確かに逆さまになっても大丈夫だけど大事なのは逆さまになるって事は海中で安定しないって事です。

海中や海面でコロコロとアジスカリが動くので、中のアジはキズが付いたりして弱りやすくなります。

最悪の場合はアジが全滅なんて事も…。

これはおすすめ出来ません。

なのでアジスカリが不安定な場合は石やオモリを入れるか、最初からアジスカリ下部にオモリが付いていて水中で安定(自立)するものを選ぶ方が良いと思います。

アジスカリのおすすめをランキング

| タカ産業 アジ活かしビク |

第一精工 アジスカリ |

タカミヤ アジスカリ |

プロマリン アジスカリ |

|

| 外観 |  |

|

|

|

| オモリ付き | ○ | × | ○ | × |

| 開閉口数 | 2口 | 周囲のみ | 2口 | 2口 |

| 参考価格 | 2,800円 | 2,600円 | 2,800円 | 3,300円 |

| 口コミ | カスタマーレビュー | カスタマーレビュー | カスタマーレビュー | カスタマーレビュー |

タカ産業 アジ活かしビク

こちらのアジスカリが私の要件を満たしてくれてるアジスカリです。

サイズは3種類あり28センチ・30センチ・35センチサイズです。

使用する時期と入れるアジの量で選んでください。

第一精工アジスカリ

こちらも人気のアジスカリです。

タカ産業のアジ活かしビクとの最大の違いは2点有ります。

錘に関しては販売されているオモリを中に入れれば問題は解決されるんですが、オモリを中に入れるとアジと擦れてアジが弱りやすくなります。

ファスナーが外側に付いていると上げ下げを繰り返すと生地が破れやすくなります。

特にフジツボ類が付いてるテトラや地磯で使用する場合は注意して下さい。

タカミヤ アジスカリ

品質に定評があるタカミヤさんのアジスカリです。

こちらのアジスカリはメッシュ構造になっており上部に沈みをサポートしてくれるオモリ付きです。

プロマリン アジスカリ

プロマリンから発売されているアジスカリです。

タカ産業のアジ活かしビクとよく似ていますが、オモリが付いていないため海中での安定感が少し欠けるかもしれません。

おすすめはどれ?

市販されている売れ筋のアジスカリを4種類ご紹介しましたが、実際に全て私が使ってみた感想を言うと一番使いやすくおすすめなのはタカ産業のアジ活かしビクです。

おすすめ理由としては以下6点です。

- フタ部に小出し用ファスナー付

- 上部フレームに大型パット付

- 引き上げ時の水抜けがよい

- ファスナーが内側に付いているので壊れにくい

- おもり付で沈みが早い

- オモリが下に付いてるので海中での安定感が良い

などです。

35センチバージョンは引き上げ時に力が必要なので、釣り中に使うよりも釣りするまでアジを保存する為に使う方が私は多いですね

釣り中に使うなら28センチか30センチのモデルの方が上げ下ろしを考えた場合にも使いやすいかもしれません。

アジスカリのメリットとデメリット

アジスカリにはエアーポンプなども必要ありませんし、現地の海水温との水温合わせなども必要なくメリットも多いですがデメリットもいくつか存在します。

メリット

エアーポンプ不要

アジスカリは釣り場の足元に浸けておけるのでエアーポンプは必要ないので電池切れの心配もありません。

水温合わせ不要

アジバケツの場合は数十分に1回程度、海水の入れ替えが必要です。

特に海水温と気温差が大きい時ほどその頻度は上り、海水の入れ替えだけでも重労働ですが、アジスカリなら海に浸けておくので海水の入れ替えは必要ありません。

エアーポンプの気泡を吸わない

エアーポンプを回してアジバケツで管理していると、時間が経つにつれアジが潜水しにくくなってくるなんて経験はありませんか?一概には言えませんが、エアーポンプで送り込んでいる細かな泡をアジが吸い込んでいる可能性があります。

アジスカリならエアーポンプは不要なので自然な状態で管理でき、アジの潜りにも影響を与えないです。

デメリット

引き上げ時重い

アジスカリは底にある程度の海水が溜まるように作られているので、上げ下ろしの際に重く感じる人も多いと思います。特に足場の高い防波堤などで頻繁におこなうとかなり重労働になるかもしれません。

使途が限られる

アジスカリは海に浸けておくのであまり波があるポイントでは不向きです。

波がある釣り場でアジスカリを使用するとアジが全滅したなんて事も起こるやもしれません。

アジスカリは波の静かな釣り場で使用する事が前提となります。

寄生虫にやられる可能性もある

海の中にはさまざまな生き物がおります。

その中でも気を付けたいのがニセスナホリムシというダンゴムシに似た生き物です。

ニセスナホリムシはアジスカリに入れているアジに集団で襲い掛かり食べてしまうため、ニセスナホリムシの生息しているポイントではアジスカリの使用はできません。

メリット・デメリットまとめ

メリットデメリット有りますが一番のメリットはエアーポンプ要らずで電池切れの心配もなくアジが釣り場と同じ環境で居られる事。

デメリットは使う場所が制限される事と思います。

そこら辺を次の章で見て行きましょう!

アジスカリは磯・波止・テトラ帯…どんな場所でも使えるの?

「へ? どこでも使えるのでは?」とお思いでしょうが100%無理って訳では無いんですが、出来たらアジスカリの使用は控えた方が無難とゆうか止めておいた方が良いポイントも有ります。

ポイント別に見て行きましょう!

防波堤

アジスカリが一番使える場所と言えば防波堤ですw

防波堤の場合は比較的穏やかでアジスカリの一番の天敵である波からアジを守ってくれアジスカリも安定するので使用に問題ありません。

別売りされてるロープで防波堤裏などに吊るしておけばエアーポンプ無しでアジは元気に生きています。

私がアジスカリを使う際は大体が泊まりで行く時の次の日のエサ用として使います。

次の日までエアーポンプで生かすと電池が余分に必要になってくるのでアジスカリで港に浸けておきます(次の日もアジは元気に生きています)

防波堤でも基礎部分にタコやウツボなどが居る場合もあるんで底にべったり浸けると危ないかもしれません

渡船場などでは海底に沈めて置くと船のスクリューの水流でアジスカリの中でもみくちゃにされアジが弱ったり最悪は全滅なんて事も有るので注意しましょう!

又、昼釣りの場合は必要無いですが夜釣りの場合はアジスカリの中にライトを入れる方がアジにストレスも掛かりません(アジが暴れて鼻を打ったりして弱る)のでアジスカリもそうですがアジを購入して釣り場に運ぶまでの道中にもアジライトを入れてやりましょう!

テトラ帯

そもそもテトラポットって隙間を作る事により、その中に波が入り込んで波のエネルギーが分散され弱まる様に作られていますのでその足元にアジスカリを沈めると言う事はテトラポットの隙間に吸い込まれていく事を意味します。

なのでテトラポットからの釣りではアジスカリは当然ですが、先日ご紹介したアオリイカを入れておくスカリを浸ける際は注意して下さい(場所によっては大丈夫な所もある)

テトラ(消波ブロック)=吸い込む力が常に働いてます。

波は周期的に大きい波が来たり船が通過する際の波も来ますのでべた凪だから大丈夫って事は有りません。

テトラ帯で落水でもしたら水流により奥へ吸い込まれて行きます。

特にテトラが大きくなればなるほど波の荒い場所に設置されるので小さいテトラの様なお手頃感も無くなりますのでよほどの注意が必要です。

この記事はテトラポットでの釣りを推奨するもので無く、テトラポットでの危険性を提唱する意味でもあり参考頂き安全な釣りを心掛けて下さい。

磯場

磯場でアジスカリは使える場所と使えない場所があります。

どうしても使いたい?なら磯裏など波の影響を受け難い場所に限られますが、基本使えないと思って頂いて間違いないです。

アジスカリを使用する場合は基本、アジスカリが動かない、転がらないが大前提になりますので使わないでおく方が賢明です。

初めていく磯場で使える事が分からない場合はアジバケツやアジバッカンで管理した方がアジも元気で余計な気を回さなくて釣りに集中出来ると思います。

活きエサを弱らせないアジスカリの使い方

アジスカリは基本的に防波堤での使用をおすすめしますが、稀に使用方法を間違っておられアジを弱らせたりしている人を見掛けます。

アジスカリの使用時には以下の点に注意して使用して下さい。

- 海底まで沈めない

- アジの匹数・水温に合わせてサイズを使用する

海底まで沈めない

アジスカリを海底まで沈めてしまうと横向きになったり、転がったりとアジスカリが安定せず中のアジを弱らせてしまうので、底付近に宙づりするようにしましょう。

アジの匹数・水温に合わせたサイズを使う

アジスカリは海中に沈めて使用しますが、沈めるからと言ってたくさんのアジを入れてしまうとアジ同士が擦れ合い弱ってしまう可能性があります。

使用数が多い場合にはアジスカリを2個使用するなどし、余裕を持った管理をするようにして下さい。

まとめ

アジスカリについてざっくりですが解説してきました。

数社がアジスカリを販売していますが、どれも錘付ではなく海底まで沈めても、中層に留めても波でフラつくので中のアジが弱りやすい印象を持ちましたが、タカ産業のアジスカリはオモリが付いているのでフラつきはかなり提言されると思います。

アジスカリは一見、似ているようですがちょっとした所が違ったりしますのでこれから購入をお考えの方は参考にして頂ければ幸いです。

それでは今回はこの辺りで失礼します。

お付き合い頂きありがとうございます。

この記事が何かの参考になりましたらシェア頂ければ幸いです。

コメント