こんにちは、あきブログ監修者のあきです。

今回は「ヤエンストッパーって本当に必要なの?」という疑問から、取り付け位置・使い方・注意点・再利用・自作まで、まるっと解説していきます。

今でこそ当たり前のように使われているヤエンストッパーですが、私が初めてその存在を知ったのは、かれこれ20年以上も前のこと。当時は情報も少なくて、「これ、本当に付ける意味あるの?」なんて思いながら、試行錯誤の連続でした。

結論から言うと、ヤエンストッパーには2つの大きな役割があります。

-

ヤエンがアオリイカに届いたあと、逆戻りを防ぐストッパー効果

-

ヤエンに支点を作り、重心移動でスムーズな跳ね上げを促す補助機能

とはいえ、使い方を間違えたり、取り付ける位置がズレていると、せっかくのヤエン操作がうまくいかず、釣果に差が出てしまうことも。

特に初心者の方は、「どこに付ければいいの?」「ヤエンを滑らせるタイミングって?」といった疑問も多いはず。

そんなお悩みをまるっと解決できるよう、今回は図解や実体験を交えて分かりやすくお届けします。

それではさっそく、本題へどうぞ!

ヤエンストッパーっている?いらない?そもそもなに?

最近ではヤエンストッパーを使うアングラーも増えてきましたが、ひと昔前まではあまり見かけることもなく、釣具店の棚に並ぶことも少なかったため、私も最初は実物を見たことすらありませんでした。

いろんな釣りの本を読み漁って理解できた頃に、ようやく店頭でも目にするようになった──そんな記憶があります。

実際、ヤエンストッパーがなくてもヤエン釣りは可能です。ですが、ほとんどのヤエン仕掛けでは「あるに越したことはない」存在。とくに初心者の方には、ぜひ使ってみてほしいアイテムなんです。

なぜかというと、ヤエンストッパーの有無で針掛かりの精度が大きく変わるから。

──ある時~

──ない時~

551……ではなく、ヤエンストッパーのお話です。

ヤエンストッパーの役割はこの2つ!

ヤエンストッパーの主な役割は、以下の2点に集約されます。

-

ヤエンがアオリイカに到達したあと、逆戻りしにくくするストッパー効果

-

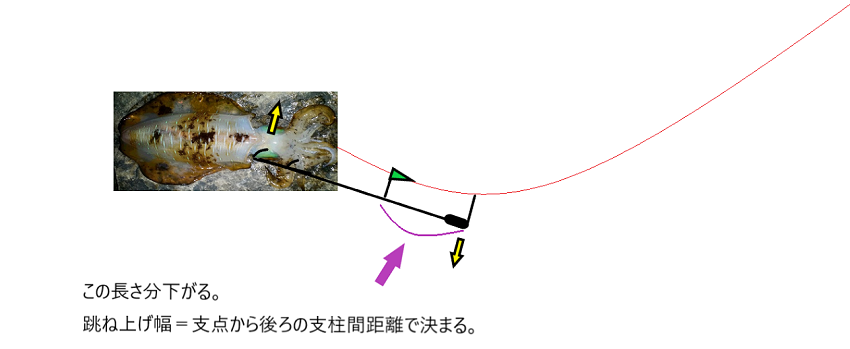

支柱がヤエンストッパーに引っかかることで支点が生まれ、ヤエンを跳ね上げやすくなる補助効果

この2つの作用によって、ヤエンの動きやすさ・針掛かりの角度が安定し、結果として釣果アップに繋がることが多いんです。

ただし注意点もあって、ヤエンの種類によってはストッパーがうまく機能しないモデルもあります。

たとえば、糸掛けリング(ラインを引っ掛ける部分)にローラーが付いているタイプだと、そもそもストッパーが作用しないことも。判断に迷う場合は、とりあえず付けてみて、使用感を確認するのが無難です。

ヤエンの種類によっては不要な場合も

特にローラー付きのヤエンでは、糸掛け部がラインのガイド的な役割を持つだけで、ヤエンストッパーがしっかり引っかかる構造になっていないことが多いです。

タイヤ型のローラーが付いているヤエンの場合、ストッパーがローラーとガイドの隙間を通過できず詰まることがあるため注意が必要です。

ヤエンストッパーがきちんと機能するかどうかは、ヤエンの糸掛け部分に引っかかるか否かが重要ポイントになります。もし引っかからなければ、ただのゴムにしかなりません。

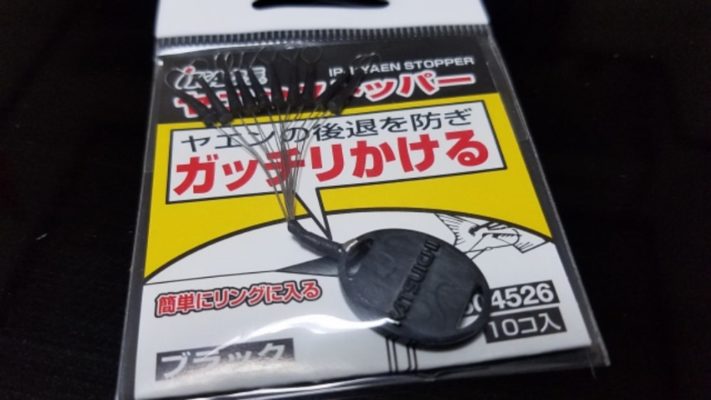

ヤエンストッパーは「ただのゴム」じゃない!

ヤエン釣りを知らない人が見ると、「何この小さいゴム?」と思うかもしれません。実際、釣り歴の長い人でもヤエン釣りをしていなければ用途が分からないこともあります。

でも、ヤエン釣りにおいては専用小物のひとつとして、しっかり意味のあるパーツなんです。

私自身も最初は「なんじゃこりゃ?」と半信半疑でした。でも使ってみて、「あ、これがあの“引っかかり”になるんだ!」と理解したときはちょっと感動でしたね。

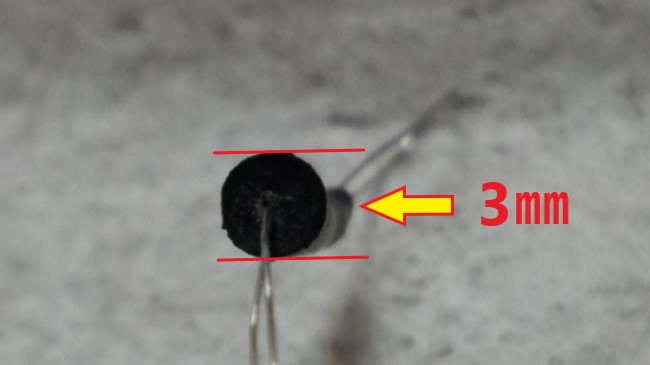

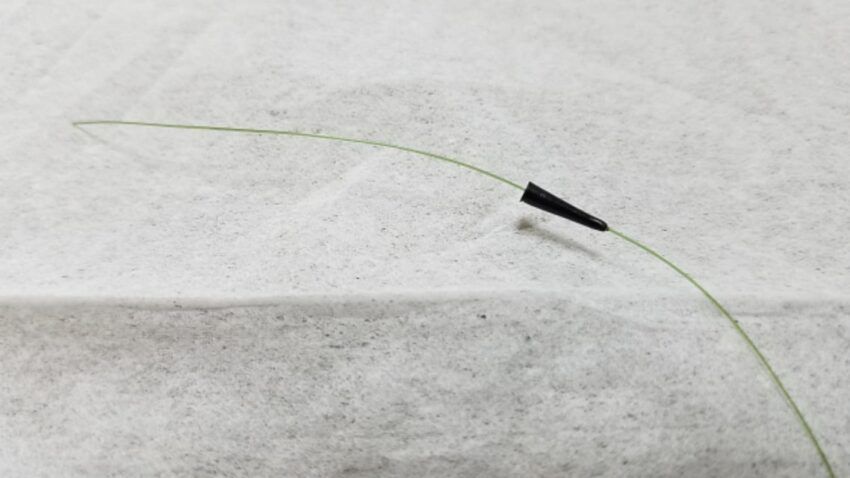

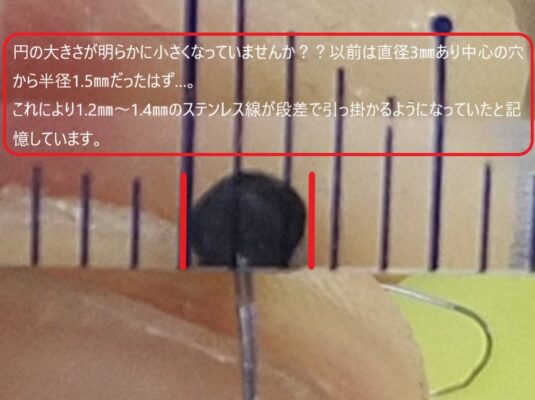

ちなみにヤエンストッパーの形状は浮き止めゴムのような楕円形ではなく、やや三角形寄りで、素材はゴム製。半径は1.5mmほどで、たとえば1.4mmのステンレス線で作られた支柱でもしっかり引っかかるように作られています。

この構造が、「ヤエンストッパー」という名の由来になっているのかもしれませんね。

ヤエンストッパーはどこに付けるのが正解?【位置と効果】

正しい取り付け位置とその理由

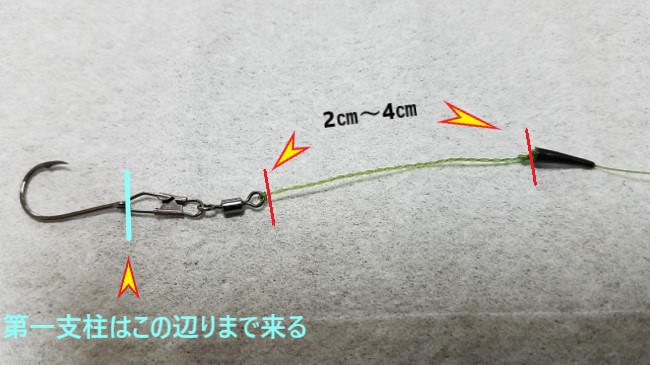

ヤエンストッパーの位置で迷う方は多いですが、基本的な目安はオトリフックの結び目から2~4cmの範囲に取り付けるのが正解です。

実際にはヤエンの種類や構造によって若干の違いはあるものの、基本的にこの範囲で問題はありません。

例として、私もよく使っている岡三支点ヤエンを見てみると、第一支柱と第二支柱の間が4cmほど。この設計を活かすには、ヨリ戻しやオトリフックの結び目から2~4cmの間にストッパーをセットするのが理想です。

この位置なら、ヤエンが第一支柱でも第二支柱でもストッパーにしっかり当たり、跳ね上げ効果が発揮されやすくなります。よって、神経質になりすぎなくてもOK。実釣ではこの範囲を意識していれば十分対応可能です。

ストッパーがズレたらどうなる?

ストッパーのズレは、ヤエンの種類や釣り方によって影響度が異なります。

たとえば、ヤエンの跳ね上げ効果を狙ってストッパーを付けている場合は、その位置が非常に重要。正確な支点で止まらなければ、狙った箇所へ跳ね上げがうまく決まらず、フッキングの失敗やアオリイカのバラシに繋がる可能性があります。

一方で、ヤエンの逆戻り(バック)を防ぐ目的であれば、それほどミリ単位での位置調整にこだわらなくても大丈夫。ただし、ズレすぎると効果が薄れるので、定期的な確認は欠かせません。

初心者の方にとっても、ストッパーのズレによる失敗はよくあること。ですが、事前にしっかり取り付け位置を確認し、釣行前や投入前にチェックすることで十分防げます。

とくに固定が甘いとキャスト時にズレることがあるため、取り付け方と位置の再確認は釣果を左右する重要なポイントです。

ヤエンストッパーの付け方を画像で解説!

実際の付け方と手順

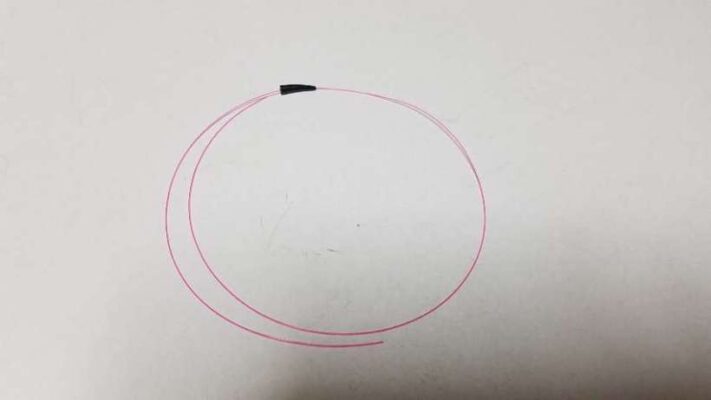

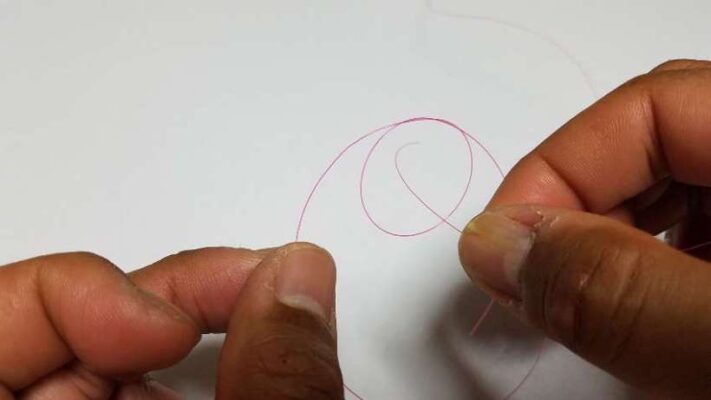

ヤエンストッパーの取り付け方法は非常に簡単です。

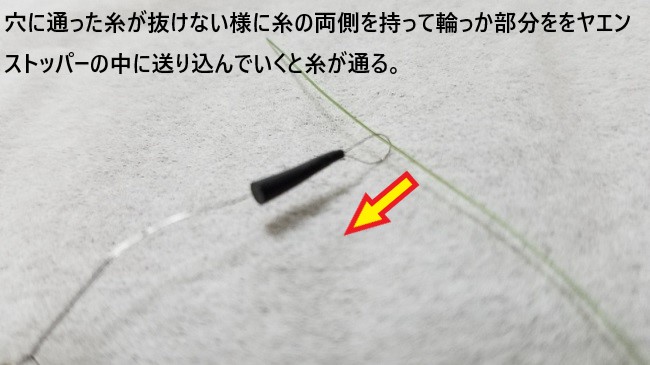

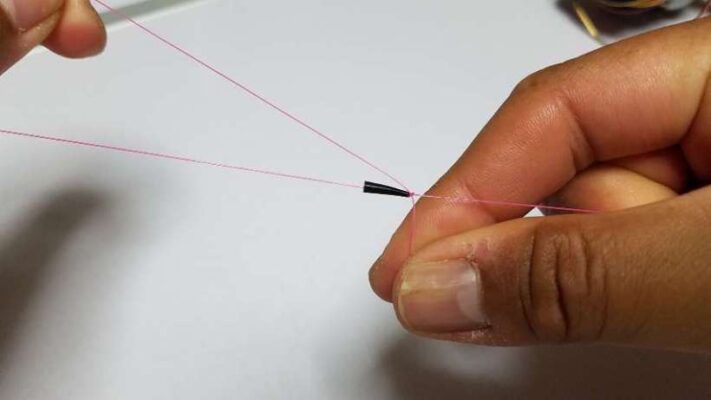

ヤエンストッパーには細い針金が通されており、その針金の先端にある輪っか部分に釣糸(ライン)を通します。テキストにも記載されていますが、釣糸を通した後、両端をしっかり持ちながら針金部分を引き、ヤエンストッパーの中に釣糸を通していきます。

ここで重要なのは、ワイヤーに頼り過ぎると針金が土台から抜けてしまうことです。ですので、針金を張りつつ、ヤエンストッパーを指で少しずつ送り込むようなイメージで作業を進めるとスムーズに取り付けができます。

初心者の方でも簡単にできる作業ですので、安心してください。

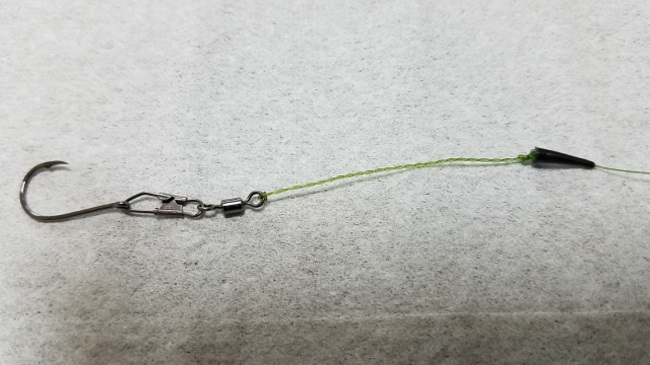

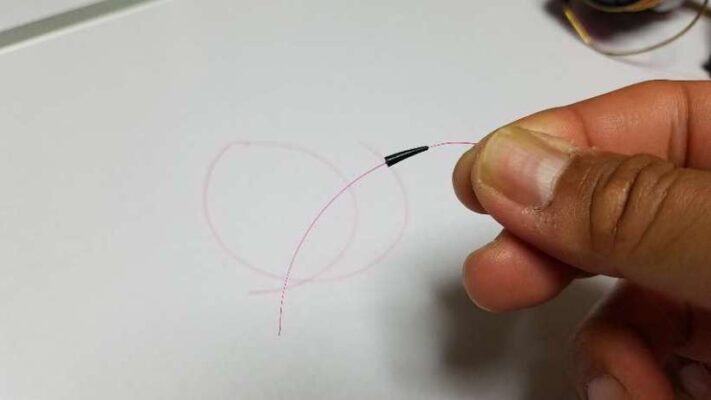

釣糸がヤエンストッパーにうまく通ると、以下の画像のような状態になります。あとは、オトリフックに針を結ぶだけで完了です!

こちらのスナップスイベルは私の使用しているモノよりもより強度があるタイプで約5.9キロの荷重まで耐えられる強度です(私の使用しているセフティースナップNTパワーの強度は4.8キロ)

オトリフックのヨリ戻し部分は非常に重要です。小さなパーツですが、アオリイカとの唯一の接点となるため、回転性能と強度が高いものを選ぶことが、4kg以上の大きなアオリイカを捕獲するために大切です。やわなものではすぐに壊れてしまいますので注意が必要です。

実際に今年のトーナメントで優勝を果たした際も、ヤエン針が伸びかけていました。デカイカの引きの強さは想像以上です。

市販されているタル型サルカン付きのオトリフックよりも、ローリングサルカンの方が回転性能や強度に優れています。50本パックで購入すれば、お買い得ですので、まだ試したことがない方は、ぜひタル型サルカンとローリングサルカンの違いを試してみてください。

初心者がやりがちなNGポイント

初心者を含め、ヤエンストッパーを取り付ける際にやりがちな失敗として、道糸が太め(3号)の場合にヤエンストッパーが装着しにくく、力を入れ過ぎるとストッパーを止めているワイヤーが抜けてしまうことがあります。

もし抜けるだけで済めばいいですが、最悪の場合、糸が切れたり、ワイヤー自体からヤエンストッパーが外れてしまったりすることもあります。これを防ぐためには、道糸を軽く湿らせて滑りやすくし、ストッパーを止めている元の部分をしっかり押さえながら、少しずつ装着していくことが大切です。

ヤエンストッパーの使い方を知っておこう!

ヤエンストッパーの使い方は先に説明した2点です。

一つ目はアオリイカに行きついたヤエンが後退するのを防ぐ事とヤエンストッパーで支点を作りヤエンを跳ね上げる事、ここに尽きます。(テコの原理で跳ね上げる)

アオリイカに到達したヤエンがバックしにくくなる

アオリイカが1kg以上になってくると、ジェット噴射一発でヤエンは後退します。その理由は、水中でヤエンの重さに反する浮力が常に働いており、アオリイカのジェット噴射(水流)で、わずかな段差でもヤエンが簡単に後退してしまうからです。

ヤエンがアオリイカにいきついたであろう時にジェット噴射をされれば、アオリイカからヤエンが離れてる可能性が高いので、竿(ロッド)で無理に引っ張るのはNGです。無理に引いてしまうと、アジが離れて逃げてしまう可能性があるので注意しましょう。

テコ原理でヤエンを跳ね上げる

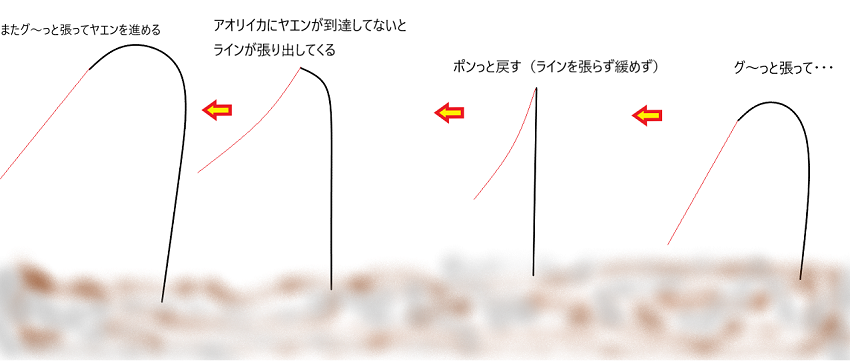

次に、ヤエンを跳ね上げるためには、釣糸(ライン)を張ったり緩めたりしながら操作を進める必要があります。イメージ的には、下のイラストのような感じです。

ヤエンの操作方法

この竿(ロッド)を操作を繰り返しおこなうと水中では次のイラストの様な感じにアオリイカの下側からヤエンが忍び寄り、最後に緩めた時に少しバックしながらヤエンストッパーに引っ掛かりテコの原理でヤエンが跳ね上がりアオリイカに掛かると思います。

ただ、本当に掛かっているかどうかは分かりませんので強引なやり取りはせず寄せてきましょう!

ヤエンが到達しているかどうかの判断は経験を積まないと難しいかもしれませんがメカニズムは覚えておいて下さいね

こちらで記事にしていますのでまだなら読んでみて下さい。

滑らせるタイミングとコツ

ヤエンを滑らせるタイミングは非常に重要です。まず、アオリイカがおとなしくなり始めた時が最適なタイミングです。このタイミングでヤエンを滑らせることで、アオリイカにかかる確率が高まります。

コツとしては、ヤエンを滑らせる際には、リールで巻き寄せるのではなく、ロッドで寄せながらたるんだラインを巻き取るようにします。力任せに寄せるのではなく、微調整を行いながらアオリイカの動きを感じ取ることが大切です。

釣果に差が出る使い方のポイント

ヤエンストッパーを使う際の釣果に差をつけるポイントは、ストッパーの配置です。ストッパーがしっかりとセットされていると、ヤエンの位置や止まる場所が決まり、アオリイカに掛りやすくなります。

また、ヤエンをストッパーまで進める際には直線的に進めるのではなく、少しラインを緩めてアオリイカの下側から進めるようにするのが釣果に差がでる使い方です。

ヤエンストッパーがズレる?オトリフック(アジフック)結び方で解消!

特に細いラインでヤエンストッパーを使用していると、知らない間にズレてしまう事ってないですか?

たとえば、せっかく4センチの位置にセッティングしても針側にズレてしまい、そのまま操作を続けてしまうと本来の役割を果たせなくなる場合があります。これは多くのアングラーが抱える課題です。

そこで、ヤエンストッパーのズレを防ぐ方法をご紹介します。

ヤエンストッパーのズレ解消方法

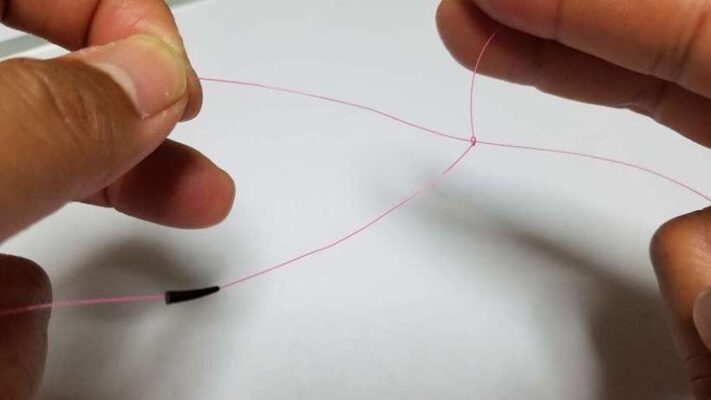

ズレ防止とチモト(オトリフックの結び目)補強を兼ねるため、ダブルラインで結束する方法をおすすめします。私自身が採用しているのは「チチワ結びのダブルヨリライン」です。

この結び方には以下の利点があります。

- サルカンリングに結び目がないため、安定した結束強度を保てます。

- ダブルヨリにすることで、スレに対する強度が向上します。

- エンドノットには八の字ダブルを使用。これにより、パロマーノットに匹敵する強度を実現しつつ、ストッパーのズレも軽減します。

ダブルで結束する利点

ダブルラインで結束することで、クリンチノットやダブルクリンチノットよりも遥かに安定した強度を得ることができます。ただし、細いラインを使用する場合には、逆方向にズレる可能性があることも念頭に置いておくと良いでしょう。

オトリフックの結び方を動画で案内

結び目以外の何もない所から切れたと言う事はラインにキズが入っていたか、ラインの強度の100%以上の負荷が掛かった以外は切れないので覚えておくようにしましょう。

それを踏まえ釣糸(ライン)の本来持ってる強度に対して出来る限り強いノット(結び方)で結ぶ事が大切です。

チチワダブルヨリ結びを動画にしましたので興味ある方はご覧下さい。

【リサイクル】ヤエンストッパーは再利用できる?注意点も解説!

再利用手順

- step1ヤエンストッパーがついた状態でラインを長めにカット

- step2ヤエンストッパーが細くなっている側の上を軽く丸結び

- step3丸結びした結び穴へラインを通して結ぶ

- step4結び目からラインが抜けないように保持しヤエンストッパーを動かしていく

- step5道糸は側へヤエンストッパーが移動

- step6完了

再利用する際の注意点

アウトガイドロッドを使用すればヤエンストッパーは何度でも再使用可能です。

釣り終了後にヤエンストッパーの付いたラインを長めにカットしておけば次回再使用も可能です。

基本、インターラインロッドの場合はヤエンストッパーは再利用しない人が多いと思いますが、上記方法なら再使用も出来ますよ w

アウトガイドロッドロッド使用の場合はヤエンストッパーを外さずにそのまま巻き取って次回再利用しましょう。

再利用する際には、ヤエンストッパーの細い方がササくれていないか確認して下さい。万一、ササくれていてラインがストッパーの中心を通ってない場合は、そこでヤエンが止まってしまう可能性があります。

ヤエンストッパーの自作・代用品はこれ!【コスパ重視】

自作や代用品を使うことで、コストを抑えながらヤエンストッパーを利用することができます。特に、釣り道具にあまりお金をかけたくない方や、ヤエンストッパーが手に入らない場合に便利です。

100均や釣具店で手に入る材料を駆使して、十分に代用できる方法があります。コスパ重視で使用できる代用品について、実際に自作した人たちのアイデアも参考になります。

100均や釣具の小物で代用できる?

ヤエンストッパーは、100均や釣具の小物でも十分に代用可能です。例えば、シリコン製のウキ止めやカープフィッシングで使用される小物などが代用品として使えます。

これらは非常に手軽に入手でき、安価で作成できます。特に、シリコン製のウキ止めは簡単に調整できるため、非常に有効です。ただし、ヤエンの引っ掛かりによって止まる場合があるので片方はカッターなどで切って滑らかにする必要があります。

実際に自作した人の工夫アイデア

ヤエンストッパーを自作した人々は、さまざまな工夫を施しています。例えば、耐久性を重視してプラスチックや金属製の部品を組み合わせ、1度ヤエンストッパーを超えたヤエンが戻りにくくしたりと工夫されています。

自作のポイントは、ヤエンの進行に影響を与えないよう、ストッパーの形状や取り付け方法に工夫を凝らすことです。加えて、使い勝手の良さを追求することで、釣果を高めることができます。

跳ね上げ式・ローラーヤエンとの相性は?

ヤエンストッパーは、跳ね上げ式やローラーヤエンとの相性を考慮することも大切です。これらのヤエンタイプには、特有の特性があり、ストッパーの役割や取り付け方法が異なる場合があります。相性を考えた使い方をすれば、より効果的な釣りができるでしょう。

跳ね上げ式ではストッパーがいらない?

跳ね上げ式ヤエンでは、ストッパーがなくても釣果に大きな影響を与えない場合があります。ほとんどの跳ね上げ式ヤエンにはローラーが付いた構造になっています。そのため、ストッパーなしでも問題ない場合があります。

しかし、一定の状況下ではストッパーを使うことで、さらに精度を高めることができます。

ローラーヤエンで使うときの注意点

ローラーヤエンを使用する際には、ストッパーの取り付け方法に注意が必要です。ローラーがあるため、ストッパーが邪魔になるケースがあり、ローラーの種類を見極めて使用するようにして下さい。ローラーヤエンで使用する際は、ヤエンがストッパーで止まらないか確認する事が必要です。

【まとめ】ヤエンストッパーは位置や使い方次第でいる、いらない場合がある

ヤエンストッパーは、付ける位置やヤエンの使い方によっている場合といらない場合があります。

最初は「本当に必要なのか?」と悩むこともあるかもしれませんが、使用するヤエンの特性を理解し、正しく使いこなすことで、ヤエン釣りの効率を大幅にアップさせることができます。ここでは、ヤエンストッパーの位置や使い方のポイントをまとめて、初心者でも実践しやすいようにお伝えします。

-

使い方のポイント

まずは、ストッパーの基本的な使い方を理解しましょう。適切な取り付け位置を押さえておくことが重要です。特に、ヤエンのバックを防止するために使用するのか、三支点ヤエンを跳ね上げる為に使用するのかを理解する事により、ストッパーを最大限に活用することができます。 -

選び方のコツ

自作や代用品の選択肢もありますが、市販品との違いを理解した上で選ぶことが大切です。どのようなタイプのストッパーが自分の釣りスタイルに合うのか、コスパ重視で選ぶ場合のポイントも押さえておきましょう。 -

再利用方法

ヤエンストッパーを再利用する方法もありますが、劣化した場合には注意が必要です。再利用するタイミングや、避けるべきポイントを押さえておくことで、釣果の繋げるることができます。

ヤエンストッパーは、正しい使い方さえすれば、ヤエン釣りの効率を大きく高めてくれる頼もしい道具です。自分の釣りスタイルに最適な使用方法を選び位置決めする事で、より楽しいヤエン釣りができるでしょう。

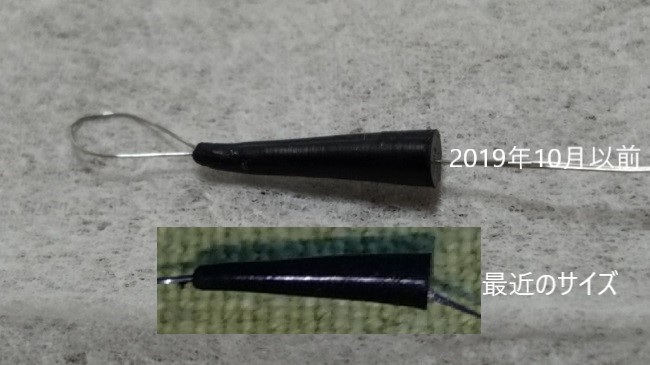

※【2022年6月追記】ヤエンストッパーサイズ変更について

もう何年もヤエンストッパーは必要不可欠なヤエン釣り道具となっていますが、ここ最近妙にヤエンストッパーの段差がゆるくなってきているように感じたので実際に物差しで計ってみました。

※物差しでの計測なので実測値と違うと思うので参考値として捉えて頂ければ幸いです。

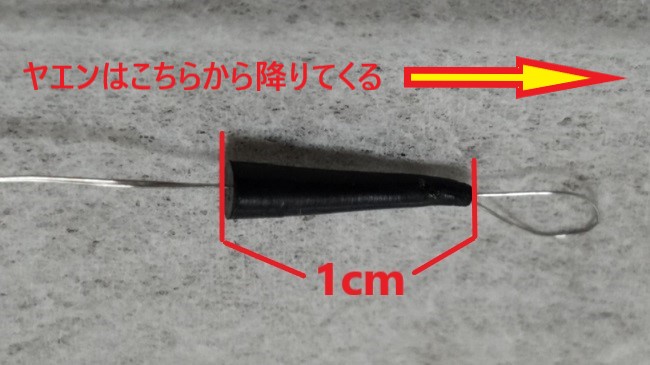

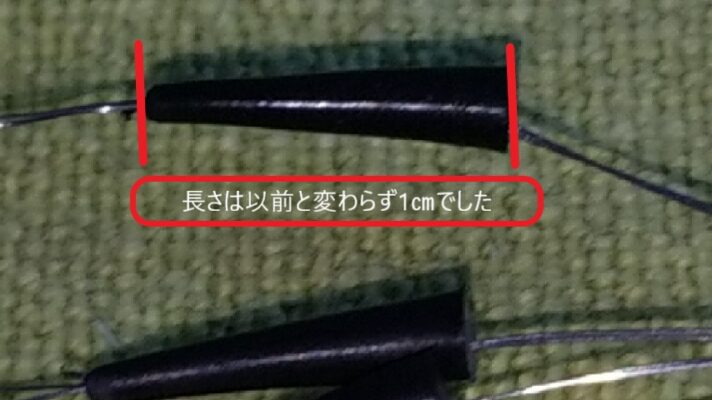

ヤエンストッパーの長さはチビられているのか確認した所、長さは以前と同じく1㎝のままで同じでした。

画像で比較してみますが画像サイズにもよるので一概に最近のヤエンストッパーの方が段差が小さいとはこちらの画像では言い切れませんが、円錐形の直径サイズは2019年10月以前のヤエンストッパーと比べて小さいのは明らかです。

ずんぐりしていたのが細長くなってきてるように感じます。

栄耀失調のヤエンストッパー

私の測り方がマイクロゲージなどを使用した測定では無い為、絶対かと言われれば100%絶対とは言い切れない部分がありますが、手測定でも0.5㎜の誤差はいくら何でも分かるとも思っています。

カツイチさんが回答して頂ければ謎も解けますが…。

コメント