こんにちは、あきブログ監修者のあきです。

今回はアジスカリの選び方から使い方の注意点を徹底解説します。

ヤエン釣りや泳がせ釣りでアジを活かすスカリ。せっかく用意したアジが弱ってしまい、釣果に繋がらなかった経験はありませんか?アジが元気な状態を長く保つことは、釣果を大きく左右する重要なポイントです。

しかし、「どのスカリを選べばいいか分からない」「すぐにアジが弱ってしまう」といった悩みを抱えている方も多いでしょう。

この記事では、年間を通してヤエン釣りを楽しむ私が、失敗しないアジスカリの選び方を徹底解説します。アジを元気に保つための使い方から、おすすめの人気製品まで詳しくご紹介しますので、この記事を読めばあなたにぴったりのアジスカリが見つかり、釣果アップの秘訣を知ることができるはずです。

アジスカリとは?アジバケツとの違いや役割を解説

「アジスカリ」と聞くと、「アジ活かしバケツ」とどう違うの?と思う方も多いのではないでしょうか。どちらもアジを活かすためのアイテムですが、その用途と特性は大きく異なります。

アジスカリは、主にヤエン釣りや泳がせ釣りで使用する活きアジを、海中で長時間元気にキープすることに特化したアイテムです。通水性の良いメッシュ素材や、水が抜けやすい構造になっており、海中に沈めることで自然な海水が循環し、アジが弱りにくくなります。

一方、アジバケツは、釣り場までアジを運搬したり、エアーポンプを使ってアジを活かしたりする持ち運びや一時的なキープに便利なアイテムです。水がこぼれにくいフタ付きのタイプが多く、水汲みバケツとしても使えます。

つまり…。

アジスカリ:釣り場に到着後、海中に沈めてアジを元気にキープするための「活かし専用」ツール

アジバケツ:釣り場までのアジの運搬や、足元で一時的に活かすための「持ち運び」と「活かし」を兼ねるツール

と使い分けるのが一般的です。

アジスカリとアジバケツの決定的な違い

アジスカリとアジバケツの最も大きな違いは、「自然循環」か「人為的循環」かという点にあります。

アジスカリは、海中に沈めることで自然に海水が入れ替わり、常に新鮮な酸素をアジに供給できます。そのため、長時間の釣行でもエアーポンプ無しでもアジが弱りにくいのが最大のメリットです。

対してアジバケツは、手動で水を汲み替えたり、エアーポンプを使って酸素を供給したりする必要があります。釣り場の状況によっては水汲み作業が大変な場合もあり、手間がかかるのがデメリットです。

しかし、場所を選ばずに使用できるため、スカリが使えない堤防や地磯でも活躍します。

アジスカリのメリット・デメリット

アジスカリは、アジを元気に保つ上で非常に便利なツールですが、使用する上でのメリットとデメリットを理解しておくことが大切です。

🟢 メリット

アジスカリの最大のメリットは、アジへのストレスを最小限に抑え、釣りに集中できる点にあります。

- エアーポンプが不要

アジバケツと違い、アジスカリは海中に沈めて使うため、エアーポンプは必要ありません。常に新鮮な海水が自然に循環し、アジに十分な酸素を供給できるので、電池切れの心配なく釣りに集中できます。 - 水換えの手間が不要

アジバケツの場合、特に夏場や冬場は、海水と気温の差で水温が変化しやすいため、頻繁な水換えが必要です。しかし、アジスカリは常に海中に浸かっているため、水温が安定します。アジへの急激な水温変化によるストレスを防ぎ、元気を保つことができます。 - アジが自然な状態でいられる

エアーポンプで送り込む細かな気泡をアジが吸い込み、時間が経つにつれてアジが潜りにくくなることがあると言われています。アジスカリなら余計な泡がないため、アジは自然な状態で過ごすことができ、活発な状態を維持できます。

💔 デメリット

アジスカリは非常に便利ですが、使用する場所や状況によっては不向きな場合もあります。

- 引き上げ時に重い

アジスカリは、引き上げた際に底に海水が溜まるような構造になっているものが多いため、大きいスカリの場合は。重く感じる場合があります。特に足場の高い堤防などで頻繁にアジを取り出す際は、重労働になるかもしれません。 - 使用できる場所が限られる

波が穏やかな場所では活躍しますが、波が荒いポイントでは使用できません。波に揺られてアジが弱ったり、最悪の場合、スカリが破損してアジを全滅させてしまうリスクがあります。 - 寄生虫に襲われる可能性がある

海中にはさまざまな生き物がいます。その中でも注意が必要なのが、「ニセスナホリムシ」のような寄生虫です。これらはアジに集団で襲いかかり、食べてしまうことがあります。ニセスナホリムシが生息している可能性のある場所では、アジスカリの使用を控える必要があります。

メリット・デメリットまとめ

アジスカリの最大のメリットは、エアーポンプ不要でアジを釣り場と同じ環境で活かしておけることです。一方、デメリットは使う場所が制限されることと言えるでしょう。

これらのメリットとデメリットを理解した上で、次の章では、失敗しないアジスカリ選びの3つのポイントについて詳しく見ていきましょう。

失敗しないアジスカリの選び方【3つのポイント】

「アジスカリ」と一口に言っても、各メーカーから様々な製品が販売されています。どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。実は、アジスカリ選びにはいくつかの重要なポイントがあります。

この選び方を知っているかどうかで、アジの元気さが大きく変わると言っても過言ではありません。ここでは、アジを元気に保ち、釣果アップに繋がる失敗しないアジスカリ選びの3つのポイントを解説します。

サイズ選びでアジの元気さが変わる

アジスカリを選ぶ上で最も重要なのが「サイズ」です。アジのサイズやキープしたい匹数に合わせて適切なサイズを選ばないと、アジが弱る原因になってしまいます。

✅ アジのサイズが小さい場合(10~15cm):

アジが小さければ、スカリ内で泳ぎ回るスペースが十分に確保できるため、30cm前後のスカリでも問題ありません。

✅ アジのサイズが大きい場合(20cm以上):

アジが大きい場合は、スカリも大きめのものを選ぶのが鉄則です。アジがスカリの壁にぶつかり続けてしまうと、鱗が剥がれたり、弱ってしまったりします。少なくとも33cm以上、できれば36cm以上のサイズを選んであげると安心です。

自立オモリの有無で安定性と使い勝手が向上

アジスカリ選びで意外と見落としがちなのが、自立オモリの有無です。多くの製品にはオモリが付いておらず、ロープで吊るすだけだと風や波の影響でひっくり返ってしまうことがあります。

特に地磯や堤防の先端など、波風の影響を受けやすい場所では、スカリがひっくり返るとアジが弱るだけでなく、最悪の場合、アジがすべて死んでしまうことも。

その点、底部にオモリが内蔵されたタイプのスカリは、安定して沈み水中で自立してくれるので、多少の波風ではひっくり返ることがありません。常にスカリが安定した状態を保てるため、アジはストレスなく元気に泳ぎ続けられます。

私自身、オモリ付きのスカリを使い始めてから、アジの弱りが格段に減り、釣果に繋がることが増えました。

素材や形状がアジの生存率を左右する

アジスカリの素材や形状も、アジの生存率に大きく影響します。

🐟 素材:

EVA素材のものが主流ですが、メッシュの網目が細かすぎると水の抜けが悪くなり、逆に粗すぎるとアジが傷つく原因になります。適度な通水性と耐久性があるものがおすすめです。

🐟 形状:

底面が丸い形状のスカリは、アジが傷つきにくいという利点があります。また、引き上げ時に水が一気に抜けるような構造になっていると、スカリを持ち上げる際の負担が軽減されます。小出し用のファスナーが付いているものは、アジを一匹ずつ取り出しやすく、非常に便利です。

【徹底比較】アジスカリおすすめ人気ランキング5選

ここからは、プロの目線で厳選したおすすめのアジスカリを5つご紹介します。それぞれの製品の特徴やポイントを詳しく解説するので、あなたにぴったりのスカリを見つける参考にしてください。

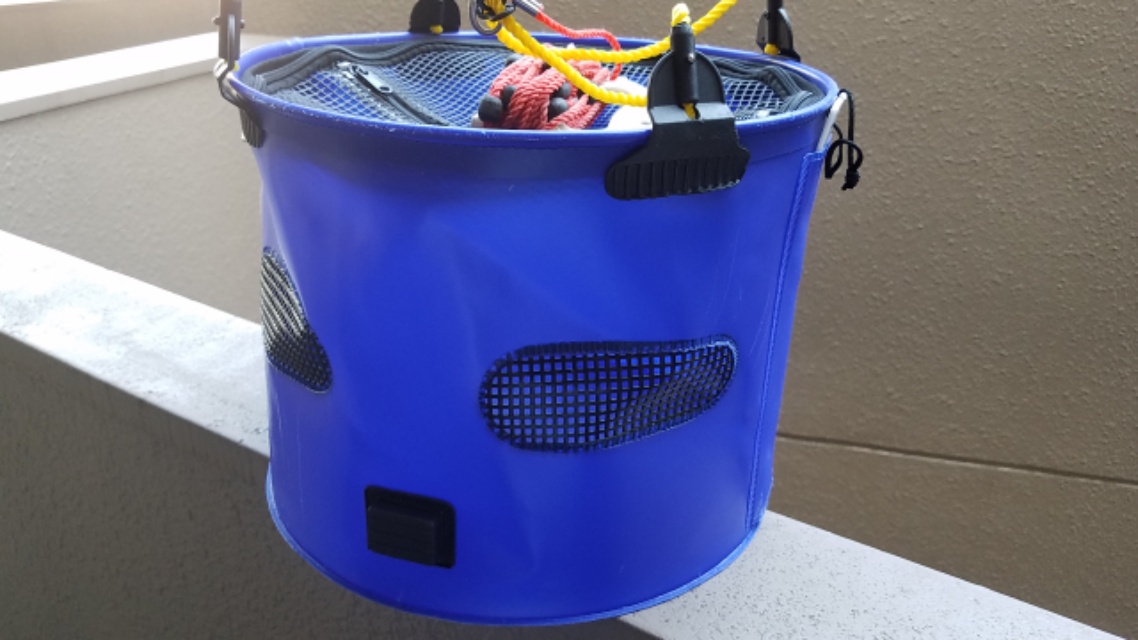

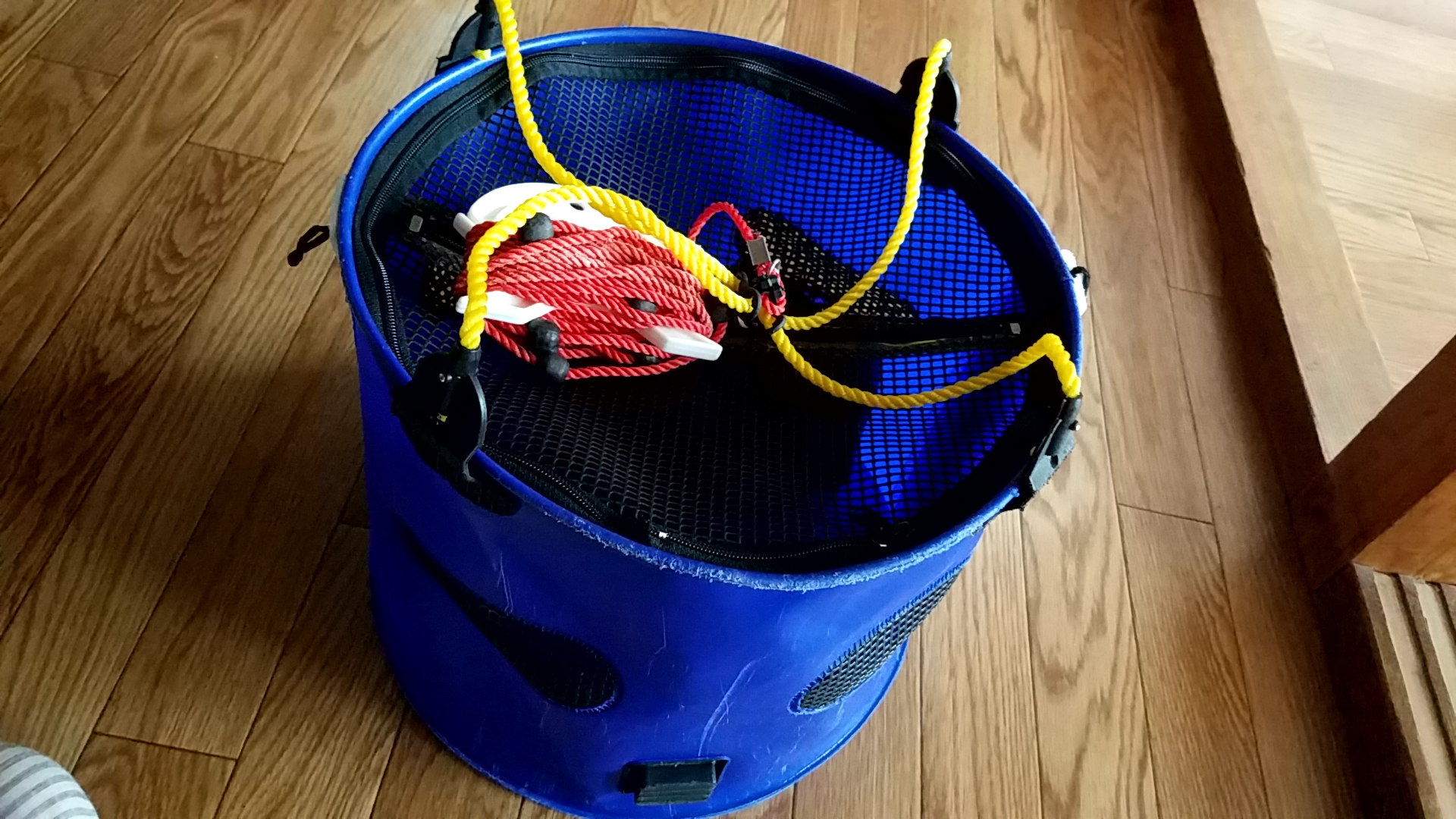

【自立オモリ付き】タカ産業|アジ活かしビク

アオリイカ釣りや海上釣り堀など、小魚を元気なまま生かしておきたいシーンに最適な、タカ産業のアジスカリです。水中でしっかりとアジを泳がせる設計に加え、使い勝手にもこだわった機能が魅力。

特に注目したいのが、側面下部に自立オモリを装着している点です。

この仕様は他製品にはあまり見られない独自の機能で、素早く沈んで海中でも安定するため、海中での転倒や浮き上がりを防げます。これにより、アジは常に安定した環境で泳ぐことができ、弱りにくいのが最大の特長です。

また、引き上げ時には水が一気に抜ける構造になっており、持ち上げるときの負担が軽減されます。

フタには小出し用ファスナーも付いており、アジを一匹ずつ取り出すのに便利。さらに、型崩れを防ぐプレートが2枚付属しているので、使用後の型崩れや収納時の歪みを防止できるのも嬉しいポイントです。

【通水性抜群】第一精工|アジ活かしバッカン

第一精工のアジ活かしバッカンは、アオリイカやノマセ釣りに最適なEVA製のスカリです。ロープ(別売)を取り付けて海中に沈めることで、アジを自然な状態で元気にキープできますが、自立オモリは付いていないので、逆さまになったりと何かと不安定です。

最大の特徴は、本体に空けられた126〜178カ所の通水穴。水が一気に抜ける構造なので、引き上げ時もスムーズで力がいりません。素材には厚さ0.8mm(底2mm)のEVAを使用しています。

エサ屋さんで活きアジを購入する際には、スカリを3cm大きいサイズのアジバケツに収納してそのまま運ぶことも可能。33cmモデルには、アジの尾びれに仕掛けを通しやすい専用ポケットも搭載されています。

【シンプルで使いやすい】プロマリン|EVA活かしスカリ

プロマリンのEVA活かしスカリは、アジを元気な状態でキープできる、泳がせ釣りに最適なメッシュ仕様のアイテムです。通水性に優れた設計で、海中で自然な状態のまま活かすことができ、アジの弱りを防ぎます。同社から販売されている「アジバケツ」との併用を前提に作られており、釣行中と持ち運び時の使い分けがしやすいのも特徴です。

ただし、オモリは付いていないため自立しにくい仕様で、波や潮の影響で動きやすい場面もあります。構造自体は他社製品と同様で、シンプルさと手軽さを求める方におすすめです。

【丈夫な底部】吉勝|アジ専科スカリ

吉勝のアジ専科スカリは、アジが弱らないよう配慮された構造が魅力のモデルです。

底部には糸入りの丈夫なシートが貼られており、海から引き上げた後も5〜6cmの水が残る設計で、アジを安心してキープできます。フタ部分には小出し用ファスナーが付いており、1匹ずつ取り出したい場面にも対応。素材はとても丈夫で、堤防のフジツボなどにも引っ掛かりにくい仕様になっています。

また、収納性にも優れており、各サイズのスカリは3cm大きい「アジ専科2」にピッタリ収まるため、釣行時の持ち運びにも便利です。

【ファスナーレス】APIA|パカスカ

アピアの「パカスカ」は、ファスナーを使わずスムーズに魚を出し入れできる革新的なフローティングスカリです。上蓋の小窓が片手で“パカパカ”と開閉し、チャック操作なしで素早く魚を収納可能。

しかも、内側からは開かない構造で、魚の飛び出しを防ぎます。

フィッシュグリップでそのままインできる設計で、魚に触れずにキープできるのもポイント。さらに底面にマチがあるため、少量の水を残したまま持ち運ぶこともできます。

アジスカリではないですが、底にマチがあるので水抜けも良く、アジスカリとアオリイカスカリとツーウエイで使えるユニークなアイテムです。

アジを元気に保つための使い方と注意点

せっかく良いアジスカリを選んでも、使い方を間違えるとアジはすぐに弱ってしまいます。ここでは、アジを長時間元気にキープするためのコツと、絶対に守ってほしい注意点を解説します。

アジスカリは底まで沈めない!宙釣りがキモ

アジスカリを海に沈める際、底までべったりと付けてしまうのはNGです。

海底はフジツボや海藻、泥などでアジが傷つく原因になってしまいます。また、海底に沈めると船や海流などでスカリがコロコロ安定しなくてアジにストレスを与えたり、最悪の場合は死んでしまったりする可能性mあります。

そこで実践してほしいのが「宙釣り」です。

特に、自立オモリがスカリの外側に付いているタカ産業のアジ活かしビクのようなスカリは、この宙釣りが非常に簡単にできるのでおすすめです。ロープの長さを調整して、アジが快適に過ごせる水深を見つけてあげましょう。

自立オモリがない場合に、スカリ内に石などを入れ、長時間海中に浸けておくと、石とアジがスカリ内で擦れあい活きの良いアジを弱らせることもあるので注意しましょう。

沈めるときはできるだけやさしくする

釣りをしていると、ついついスカリを乱暴に海に放り込んでしまいがちですが、これもアジを弱らせる大きな原因になります。高い場所から勢いよく落とすと、スカリの底や壁にアジが激しくぶつかってしまい、鱗が剥がれたり、体に大きな負担がかかったりします。

海にアジを沈めるときは、できるだけ海面に近い位置までスカリを下げて、やさしく放してあげるようにしましょう。少し手間はかかりますが、このひと手間でアジの生存率が格段に上がります。

アジを大切に扱うことが、釣果を上げる一番の近道です。

アジの入れすぎは要注意

アジをたくさん釣って「できるだけキープしておきたい」と思う気持ちはよくわかります。しかし、スカリにアジを入れすぎるのは絶対にやめましょう。窮屈な状態でアジをたくさん入れてしまうと、アジ同士が擦れあい、すぐに弱ってしまいます。

スカリのサイズにもよりますが、アジがゆったりと泳げる程度のスペースを確保することが重要です。

一般的に、30cmのスカリなら15cmのアジを10匹程度が目安です。アジの数が多すぎる場合は、こまめにエサとして使うか、リリースする勇気も必要です。

アジスカリが使えない場所と使える場所

アジスカリは非常に便利なアイテムですが、実はすべての場所で使えるわけではありません。思わぬトラブルを避けるためにも、アジスカリが使える場所と使えない場所を事前に把握しておくことが大切です。

アジスカリが禁止されている場所とは

漁港や漁業組合によっては、トラブル防止のために船の係留場所近くでのアジスカリの使用を禁止している場所があります。例えば、漁船の出入りが多い場所や、漁船の出航の邪魔になる可能性がある場所では注意が必要です。

また、地域によっては漁業権や条例で定められている場合もあるので、釣りに行く前に必ず現地のルールを確認しましょう。看板などで「スカリ禁止」と明示されている場所では絶対に使用しないでください。

地磯・堤防での効果的な使い方

アジスカリが最も活躍するのは、足場の広い堤防や、波が穏やかな地磯です。特に、堤防のヘチ(岸壁の際)は、水深がありながらも波の影響を受けにくいので最適な場所と言えます。

しかし、足元にフジツボやカキ殻が多い場所では、スカリが引っかかって破れてしまうリスクがあります。

そんな時は、ロープの長さを調節してゆっくり引き上げるようにしましょう。

また、自立オモリ付きのスカリなら、風や波で流されて堤防の壁にぶつかるのを防いでくれるため、より安心してアジをキープできます。

アジスカリのメンテナンス方法と収納のコツ

アジスカリを長く快適に使うためには、使用後の適切なメンテナンスが欠かせません。

そのまま放置してしまうと、ファスナーが固着したり、カビが生えたりして、せっかくの良い製品も台無しになってしまいます。ここでは、私が実践している簡単なメンテナンスと収納のコツをご紹介します。

塩抜きが長持ちさせる秘訣

釣行後、スカリをそのまま放置してしまうと、海水の塩分が結晶化してファスナーやメッシュ部分に固着してしまいます。これが原因で、ファスナーの開閉がしにくくなったり、最悪の場合は動かなくなったりすることも。

これを防ぐためには、使用後すぐに真水でしっかり洗い流す「塩抜き」が最も重要です。

バケツに水を張ってしばらく漬け置きするか、シャワーで念入りに洗い流しましょう。特にファスナー部分は、開閉を繰り返しながらしっかりと洗うのがポイントです。

また、潮抜きし、しっかり乾かした後は、ファスナー部分へシリコンスプレーをしておくと次使うときにも滑らかに動きます。

折り癖の直し方

長期間折りたたんだ状態で収納していると、アジスカリに折り癖がついてしまうことがあります。

この折り癖があると、海に沈めたときに綺麗に広がらなかったり、自立しにくくなったりすることがあります。

軽い折り癖であれば、一度海に沈めてアジを入れるだけで自然に直ることがほとんどですが、それでも直らない場合は、熱湯(60〜70℃程度)に数分間浸けてから、手で形を整えてあげると効果的です。

ただし、熱湯に長く漬けすぎると素材が変形する可能性があるので、注意してください。

【Q&A】アジスカリに関するよくある質問

アジスカリについて、釣り仲間やSNSでもよく耳にする疑問をまとめました。ここで疑問を解消して、安心して釣りに臨みましょう。

アジバケツからアジスカリへの移し替えはどうする?

釣り場に到着したら、アジバケツからアジスカリにアジを移し替える必要があります。このとき、アジにできるだけストレスを与えないことが大切です。

まず、アジバケツを海面にできるだけ近づけ、水をゆっくりとスカリに流し込むように移し替えます。手でアジをつかんで移すと、アジが火傷(やけど)を負ったり、鱗が剥がれたりして弱ってしまう原因になるので、網を使用して移し替えて下さい。

同メーカー同士の場合はアジスカリをワンサイズ小さくすることによって、アジバケツにアジスカリをそのまま入れることもできます。

スカリを海に沈める際は、急激な水温変化に注意しながら、ゆっくりと沈めてあげましょう。

テトラ帯でアジスカリは使える?

テトラ帯は、足元が不安定な上、スカリがテトラ内に吸い込まれてしまうリスクがあるため、アジスカリの使用は基本的におすすめできません。

最悪の場合はスカリ本体とアジを失う可能性があります。

テトラ帯で活きアジを使いたい場合は、スカリを海に沈めるのではなく、エアーポンプ付きのアジバケツを活用するのが良いでしょう。足元の安全な場所にアジバケツを置いておけば、アジを安全にキープできます。

【まとめ】あなたに最適なアジスカリを見つけて釣果アップを目指そう!

この記事では、「アジスカリ おすすめ」というキーワードで検索するあなたに向けて、失敗しない選び方からおすすめ製品、正しい使い方までを徹底的に解説してきました。

アジを元気に保つことは、ヤエン釣りでアオリイカを狙う上で、釣果を大きく左右する非常に重要な要素です。そして、その元気なアジをキープするためには、スカリ選びと正しい使い方が欠かせません。

もう一度、アジスカリ選びのポイントをまとめます。

- サイズ: 釣るアジの大きさや匹数に合わせて、適切なサイズを選びましょう。

- 自立オモリ: 風や波の影響を受けやすい場所では、自立オモリ付きのスカリが断然おすすめです。

- 素材・形状: 通水性が良く、引き上げが楽な形状、そして小出しファスナー付きなど、使い勝手の良いものを選びましょう。

特に、今回ご紹介したタカ産業の「アジ活かしビク」は、独自の自立オモリによって海中で安定し、アジへのストレスを最小限に抑えることができるため、個人的にも強くおすすめしたい製品です。

この記事が、あなたの釣行におけるアジスカリ選びの参考になり、アジを元気にキープして大物の釣果に繋がることを願っています。自分に合ったアジスカリを見つけて、ストレスなくヤエン釣りを楽しんでくださいね。

コメント