こんにちは!あきブログ監修者のあきです。

「市販のヤエンじゃどうも満足できない」「もっと釣果を上げたいのに、ローラーの滑りがイマイチ…」そんな風に感じていませんか?アオリイカを確実に仕留めるためには、ヤエンの性能が釣果を大きく左右しますよね。

特に、ヤエンの滑りを決めるローラー部分は、自作派にとって腕の見せ所であり、同時に悩みのタネでもあります。

このガイドでは、そんなあなたの悩みを解消し、「跳ね上げ式ローラーヤエン」の自作方法をイチから徹底解説します。

具体的な図面や必要な道具の選び方、そして製作のポイントまで、ヤエン釣りが大好きな私があなたの「自分だけの最高のヤエン」作りをサポート。

この記事を読めば、あなたのヤエンが劇的に進化し、次の釣行で「なるほど、これなら釣れる!」と確信できるはずです。さあ、一緒にヤエン作りの奥深さを体験し、釣果アップへの道を切り開きましょう!

はじめに:市販品を超える「究極のヤエン」を自作するメリットとは?

ヤエン釣りの魅力は、アオリイカとの駆け引きに尽きますが、その成功を大きく左右するのが「ヤエン」の性能です。釣具店に並ぶ市販品も素晴らしいですが、「なんだか自分の釣り方にはしっくりこないな…」「もっとこうだったら釣れるのに…」と感じたことはありませんか?

実は、多くのベテランヤエン師がそうであるように、自作ヤエンには市販品では決して味わえない、そして手に入れられない大きなメリットがあるんです。

私たち釣り人が自作に挑む一番の理由は、「自分だけの究極の一本」を追求できる点にあります。市販品ではカバーしきれない、それぞれの釣り場の状況やアジのサイズ、そしてご自身のスタイルに合わせた細かな調整が、自作なら可能です。

特に、ヤエンの滑りを左右するローラー部分や、アオリイカを確実にフッキングさせる跳ね上げ機構は、自作だからこそ徹底的にこだわり、性能を突き詰めることができます。

「本当に自分で作れるのかな?」と不安に思うかもしれませんが、ご安心ください。このガイドでは、ヤエン釣りの専門家として、あなたが「なるほど、これなら作れる!」と自信を持てるよう、ゼロから丁寧に解説していきます。

自作ヤエンは、単にコストを抑えるだけでなく、試行錯誤を繰り返す中でヤエンの構造やアオリイカの習性を深く理解できる、まさに「釣りの探求心」を満たす最高の趣味になるはずです。さあ、あなたも「自作のヤエンでアオリイカを仕留める」という、最高の体験をしてみませんか?

ヤエンの心臓部「ローラー」の重要性とその役割を徹底解剖

ヤエン釣りの奥深さを追求していくと、必ずたどり着くのが「ヤエンの滑り」というテーマです。

この滑りの良し悪しが、アジがアオリイカを抱いた後のヤエンの到達速度、そして最終的な釣果に直結すると言っても過言ではありません。そして、その滑りの鍵を握るのが、まさにヤエンの「心臓部」とも言えるローラー部分なのです。

ローラーは、ヤエンが道糸を伝ってアオリイカへと向かう際の摩擦を極限まで減らす役割を担っています。

もしローラーがなければ、ヤエンは道糸に引っ掛かったり、スムーズに進まなかったりして、アオリイカに到達せず最悪はバレてしまいす。

アオリイカは非常に警戒心の強い生き物。ヤエンの到達が遅れれば、せっかくアジを抱かせても途中で放してしまうリスクが高まるばかりか、最悪の場合、ヤエンの存在自体に気づかれて警戒させてしまうことにもなりかねません。

自作ヤエンにおいて、このローラー部分の性能を追求することは、より確実に、よりスピーディーにヤエンを送り込むための最重要課題です。市販品では得られない「究極の滑り」を実現することで、アオリイカがアジを抱いたその瞬間から、あなたのヤエンは獲物へと一直線に突き進むことができるでしょう。

ローラーの素材と種類:ベストな選択で滑りが劇的に変わる

ヤエンの滑りを決めるローラーは、まさにそのヤエンの性能を左右する心臓部です。一口にローラーといっても、その素材や種類は多岐にわたります。適切なものを選ぶことで、ヤエンの滑走性能は劇的に向上し、アオリイカへの到達速度が格段にアップしますよ。

主流となるのは、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、樹脂、そしてベアリング内蔵型の3タイプです。

PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製ローラー

別名テフロンとしても知られるPTFEは、非常に摩擦抵抗が少なく、まるで氷の上を滑るようなスムーズさが特徴です。

なので、ローラー自体が回転しなくてもアオリイカの元まで軽く滑っていきます。

耐薬品性や耐熱性にも優れており、海水での使用にも適しています。軽量で加工もしやすく、他の素材に比べて材料費も安価です。「滑りすぎず確実に滑る」を実現したいアングラーには、ぜひ検討してほしい素材です。

樹脂製ローラー(POM:ポリアセタール)

ヤエンローラー.自作jpg.jpg)

樹脂製にはジェラコンや一般的なプラスチック、POM(ポリアセタール)などが含まれます。

軽量で加工がしやすく、コストも抑えられるため、自作初心者の方にも扱いやすい素材です。POMはプラスチックの中でも特に強度と耐摩耗性、滑走性に優れており、ヤエンのローラーとしても十分な性能を発揮します。

ただし、素材によっては摩擦熱に弱く、摩耗しやすい場合もあるため、耐久性を考慮した選択が重要です。

ベアリング内蔵型ローラー

究極の滑りを求めるなら、やはりベアリングを内蔵したタイプがおすすめです。

ベアリングが回転することで、道糸との摩擦抵抗が最小限に抑えられ、驚くほどスムーズにヤエンが滑走します。

小型のラジコン用ベアリングやスケートボード用のベアリングなどを流用するケースが多く、耐久性や防錆性も高いものが選べます。ただし、コストは上がりますし、精密な加工技術が求められるため、自作の難易度は少し上がります。

また、弱点としては海水に弱く錆びやすいので、使用後は必ず潮抜きをして注油する必要があります。

これらの素材の特性を理解し、あなたのヤエンに求める性能や、アジのサイズ、釣り場の状況、テクニックに合わせて最適なローラーを選択することが、釣果アップへの第一歩となるでしょう。

なぜローラー付きヤエンは釣果に直結するのか

「たかがローラー」と思うかもしれませんが、この小さな部品がアオリイカの釣果に与える影響は計り知れません。ローラー付きヤエンが釣果に直結する理由は、主に以下の3点に集約されます。

🎯 まず一つ目は、ヤエンの「到達速度」が格段に向上することです。アオリイカがアジを抱き、アタリが出た瞬間から、ヤエンを投入してイカに到達させるまでの時間は非常に重要です。ローラーがないヤエンは道糸との摩擦が大きく、スムーズに進まないため、イカにヤエンが届くまでに時間がかかります。

その間にイカがアジを放してしまう、あるいは違和感を感じて逃げてしまうリスクが高まるばかりか、最悪の場合、イカの存在自体に気づかれて警戒させてしまうことにもなりかねません。ローラーがあれば、まるで滑り台を滑るようにヤエンが素早くアジの元へ到達し、アオリイカがアジを深く抱き込む前にフッキングのチャンスを増やせるのです。

🎯 二つ目は、ヤエン自体をより軽量に設計できる点です。ローラーがないヤエンは、進みを重視することにより、ある程度の重さが必要になることがあります。しかし、ローラーがあれば道糸との接地面での滑りが格段に良くなるため、ヤエン本体の重さに頼る必要がなくなり、より軽量に設計することが可能になります。

軽量化されたヤエンは、アジへ到達時によるショックを軽減し、アオリイカに対して違和感を与えにくくなり、より繊細なアプローチが可能になります。

🎯 そして三つ目は、アオリイカに「違和感を与えにくい」ことです。ヤエンがスムーズに進むことで、道糸にかかる不自然なテンションや振動が減り、アオリイカに警戒心を与えにくくなります。

これにより、イカは安心してアジを抱き続け、ヤエンが到達した際にも違和感を抱きにくく、針に掛かる確率が高まるのです。

これらの理由から、ローラー付きヤエンは単なる「自作の楽しみ」を超え、アオリイカを確実に仕留めるための「釣果至上主義」的な道具として、非常に重要な役割を担っているのです。

【必須】ヤエン自作前に知っておくべき基本知識と準備

いよいよヤエン自作への第一歩を踏み出すわけですが、いきなり作業に取り掛かる前に、いくつか押さえておくべき基本知識と準備があります。

これらを理解しておくことで、製作過程での迷いや失敗を減らし、より効率的に、そして安全に作業を進めることができますよ。

自作ヤエンは奥深いですが、基本をしっかり押さえれば、驚くほどスムーズに進められます。

ヤエンの構造を理解する:各部の名称と役割

ヤエンを自作する上で、まず大切なのはその構造を正確に理解することです。2支点ヤエンをつくるのか、3支点を作るのか?

各パーツがどのような役割を担っているのかを知ることで、設計段階から完成形をイメージしやすくなり、自分好みのヤエンへとカスタマイズするヒントも得られます。

✅ ヤエンは主に以下の部分で構成されています。

- 本体(メインフレーム):ヤエン全体の骨格となる部分。多くの場合、ステンレス線などの金属線で形成されます。強度と軽量化のバランスが重要ですし、ここがヤエンのバランスを左右する基本となります。

- 支柱部:ヤエンを道糸(メインライン)に沿って滑らせるための部分。ここがスムーズでないと、ローラーの性能も十分に発揮できません。

- ローラー部:道糸との摩擦を減らし、ヤエンの滑走性を高める最重要パーツ。このローラーの性能と重さとのバランスがイカへの到達速度を決定づけます。

- 針(フック):アオリイカをフッキングさせるための部分。掛けやすさを考慮した形状や、針先の鋭さが重要です。扇状ではなく段差針の方が刺さりが良いとされています。

- ウエイト:ヤエンのバランスを決定づける大切な役割を担っています。付ける位置・重さなどでヤエンの性質が変わるので慎重に選びましょう。

これらのパーツが連動し、一つのシステムとして機能することで、アオリイカを確実に仕留めることができるのです。各部の役割を頭に入れながら作業を進めていきましょう。

自作ヤエンの設計思想:なぜ「跳ね上げ式」と「ローラー」が最強なのか

数あるヤエンの種類の中でも、なぜ「跳ね上げ式」と「ローラー」を組み合わせたヤエンの自作を強く推奨するのか。そこには、アオリイカの習性と、釣果を最大化するための明確な理由があります。

この二つの要素は、まさに自作ヤエンの「最強の組み合わせ」と言えるでしょう。

「跳ね上げ式」のメリットは、ヤエンがアジを抱いたアオリイカに到達し、ヤエン針がわずかに触れて掛かり始めた際に、跳ね上がって(折れ曲がって)フッキングする設計になっているからです。

🌿 一般的な跳ね上げヤエンでは、力点と作用点を持たず支点のみで構成されていることが多いため、ヤエン針がアオリイカに触れて抵抗を受けることで初めて跳ね上がる(折れ曲がる)というメカニズムが基本です。

これにより、ヤエンが折れ曲がることで、竿を立てた状態での取り込み時に起こりやすいバラシを軽減する効果も期待できます。

そして、その跳ね上げ式の性能を最大限に引き出すのが「ローラー」の存在です。

前述した通り、ローラーはヤエンの滑走性を飛躍的に向上させます。これにより、アオリイカがアジを抱いた直後に、驚くほどの速さでヤエンをアジの元へ送り届けることが可能になります。

アオリイカが遠くにいた場合でも、浮いてさえいれば素早くヤエンが到達することで、沖掛けすることができるのます。

「跳ね上げ式」と「ローラー」の組み合わせは、アオリイカへのアプローチをより迅速に、より確実にし、結果としてあなたの釣果を飛躍的に向上させるための、まさに「最強の設計思想」なのです。

自作ヤエンのバランスを制する者が釣果を制す

ヤエン作りの核心とも言えるのが「バランス」です。特に水中でのヤエンの姿勢はフッキングの成否に大きく影響します。自作ヤエンで釣果を伸ばしたいなら、このバランスを制することが不可欠です。

ヤエンのバランスは、主にヤエンの全長、支点となる支柱の位置、そしてヤエン全体の重心によって決まります。

これらの要素を適切に調整することで、ヤエンはスムーズに水中を進み、アオリイカに違和感を与えることなく針を掛けることができるようになります。

全長

➡️ ヤエンの長さは、安定性やイカへのアプローチに影響を与えます。長すぎると取り回しが悪くなったり、操作しづらくなる可能性があります。短すぎるとヤエン針がアオリイカまで届かず、掛からないといったことになります。

支柱の位置(支点)

➡️ ヤエンが道糸を伝って滑る際の支点となる部分です。この支点の位置が適切でないと、ヤエンがスムーズに進まなかったり、途中で傾いたりする原因となります。特に「第一支柱は何センチがいい?」という疑問も聞かれますが、これはヤエン全体のバランスや、狙うアオリイカの大きさなどによって最適な位置が変わります。

重心(ウエイトの重さ)

➡️ ヤエンが水中を進む際に、安定した姿勢を保つための重りの位置です。適切でない重心は、ヤエンが途中で道糸に絡んだりする原因となります。「前上がりヤエンの方が掛かりやすい?」という疑問も聞かれますが、これはヤエンがアオリイカに到達する際に、針先がわずかに上を向くことで掛かりやすくなるという考え方に基づいていますが、支点をもって前上がりということは、ラインを緩めた状態と同じということになります。本当に掛かりやすいヤエンを自作するなら、支柱の高さ・支柱間距離・全長で考えないといけません。

これらのバランスは、実際にラインを全部の支柱に掛けて調整していくのがおすすめです。何度も試行錯誤を繰り返すことで、あなたの釣りスタイルやフィールドに最適な「究極のバランス」を持つヤエンが完成するでしょう。

ヤエン自作に必要な道具と材料を揃えよう

さて、これまでの解説で、ヤエン自作の奥深さや、跳ね上げ式ローラーヤエンのメリットを理解いただけたでしょうか。ここからは、いよいよ実際に「形にする」ための準備に取り掛かります。

どんな素晴らしい設計図があっても、適切な道具と材料がなければ、あなたの理想のヤエンは完成しません。

ここでは、自作に必要な道具と材料を具体的にリストアップし、それぞれの選び方やポイントを詳しく解説していきます。初めての方でも安心して揃えられるよう、代替品や手に入りやすい材料についても触れていきますね。

これだけは揃えたい!基本の工具リスト

ヤエン自作は、想像以上に細かな作業が必要になります。そのため、適切な工具を揃えることが、作業の効率と仕上がりの美しさを大きく左右します。まずは、最低限これだけは持っておきたいという基本の工具をリストアップしました。

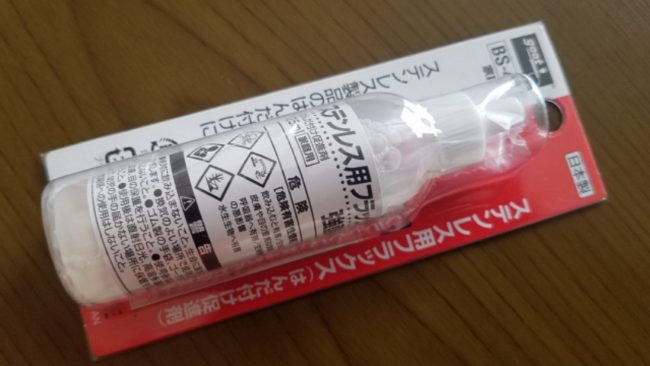

🪒 ハンダコテ:ステンレス線同士の固定や、ローラー部分のベアリング固定などに必要です。電子工作用の一般的なもので構いませんが、ある程度の熱量が出せるもの(30W~60W程度)がおすすめです。

🪒 ハンダ:ハンダコテとセットで使います。鉛フリーのものと鉛入りのものがありますが、加工のしやすさで選ぶと良いでしょう。細いステンレス線の固定には、流動性の良いものが適しています。

🪒 フラックス:ハンダ付けの際に、金属表面の酸化膜を除去し、ハンダの流れを良くするために使用します。これがあるとないとでは、ハンダ付けの仕上がりが格段に変わります。

🪒 ヤエン固定板(スタンド):自作作業の際にヤエンを安定して固定するための道具です。市販品もありますが、バルサ材やを使って自作することも可能です。作業効率が格段に上がります。

バルサ材の上で押しピンなどでステンレス線を固定すると、余分なフラックスが垂れても染み込んでくれ、やりやすくなるので重宝します。

他にはツールクリッパーってゆうクリップが付いてる器具も有りるので、ステンレス線を固定する際に使いやすい方を選ばれれば良いのではないでしょうか?

🪒 ラジオペンチ:ステンレス線を曲げたり、細かいパーツをつまんだりするのに必須です。先端が細いものが、より精密な作業に向いています。

🪒 ワンタッチ工具:こちらの工具は糸掛け部(支柱)を簡単に作れる便利な工具です。これが有ればループプライヤーの出番は殆ど無いかもしれませんね

力加減によってループの形が変わったりする事は一切ありませんので、これから自作を予定しているマニアは是非とも揃えておく事をおすすめします。

特に製作工程が多くて複雑な跳ね上げ式ローラーヤエンを作る場合は揃えておいた方が良いのではないかと思います。

🪒 ニッパー:ステンレス線や銅線などの金属線を切断する際に使います。刃が丈夫で切れ味の良いものを選びましょう。

🪒 ループプライヤー:ステンレス線でライン通し部分や針の固定部分のループ(輪)を作る際に非常に役立ちます。これがあると、均一で綺麗なループを簡単に作ることができます。

🪒 サンドペーパー:ハンダ付け後のバリ取りや、金属表面の仕上げ、ローラー****部分の調整などに使います。番手の異なる数種類を揃えておくと便利です。

🪒 うすめ液:ハンダ付け後のフラックスの残りや、作業中に付着した汚れを拭き取る際に使用します。

これらの工具を揃えれば、基本的なヤエン自作の作業は問題なく進められるはずです。ホームセンターやオンラインショップなどで手軽に購入できますよ。

ローラー部分の材料選び:滑り出しが命!

ヤエンの「命」とも言えるローラー部分の材料選びは、ヤエンの滑走性能を決定づける重要なポイントです。前述したように、PTFE、樹脂、ベアリング内蔵型が主流となりますが、ここではその具体的なパーツ選びに焦点を当てます。

✅ ローラー本体

PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)パイプ:非常に滑りが良く、加工もしやすく安価で手に入ります。内径と外径、長さを適切に選ぶことが必要です。

樹脂製パイプ(POMなど):PTFEに比べてコストが高いが駒形ローラーとして釣具店などでも販売されているので調達しやすいでしょう。強度も十分で、入手nしやすさからヤエンローラーとしても人気があります。100均の材料から流用することも検討できますが、POMほどの滑走性や耐久性はないので類似品に注意しましょう。

ベアリング:ミニチュアベアリング:ローラーにベアリングを内蔵する場合に必要です。ラジコン用やミニ四駆用など、小型で防錆性の高いものがおすすめです。mm単位で細かなサイズが揃っているので、ローラー本体の内径に合わせて選びましょう。

ベアリングの軸:ベアリングが通る部分で、ステンレス線や細いステンレスパイプを使用します。ベアリングの内径にぴったり合うものが理想です。

✅ その他

固定具(クリップなど):ローラーの軸をヤエン本体に固定するための部分です。ステンレス製のクリップや、ステンレス線を加工して固定する方法があります。

ローラーの材料を選ぶ際は、ヤエンの全長や全体の重さとのバランスを考慮することが大切です。軽すぎても重すぎてもヤエンのバランスが崩れる原因となるため、慎重に選びましょう。

本体を構成するステンレス線の選び方と加工のコツ

ヤエンの骨格となるステンレス線は、強度と柔軟性、そして加工のしやすさを兼ね備えた材料を選ぶことが重要です。適切なステンレス線を選ぶことで、耐久性が高く、実釣で活躍するヤエンを作ることができます。

✅ ステンレス線の太さ:一般的に、ヤエンの本体には1.0mm~1.2mm程度のステンレス線がよく使われます。

ヤエンの骨格となるステンレス線は1.2mm程度がおすすめ。

支柱に関しては加工のやりやすさや強度を考慮に入れ1mmが加工もやりやすく初心者にもおすすめです。

太すぎると加工が難しくなり、細すぎると強度が不足する可能性があります。

「ステンレス線は0.8ミリではダメ?」という疑問もありますが、本体の強度を考えると、アオリイカの引きに耐えうる最低限の太さとして、1.0mm以上が推奨されます。

✅ステンレス線の種類:硬質ステンレス線やバネ用ステンレス線などがありますが、ヤエン自作には適度な硬さで曲げ加工がしやすいものが良いでしょう。ホームセンターなどで手に入る一般的なステンレス線で十分です。

✅ 加工のコツ

- 曲げ加工:ラジオペンチやループプライヤーを使って、滑らかに、そして正確に曲げるのがポイントです。力任せではなく、少しずつ丁寧に曲げていくことで、綺麗な形に仕上がります。

- 補強:特に負荷がかかる部分(針の固定部分や支点部分)には、銅線を巻き付けたり、ハンダでしっかりと固定したりすることで強度を追加できます。「ヤエン自作の補強銅線は必要?」という疑問もありますが、ハンダ付けに慣れれば必要ありませんが、耐久性を重視する場合には、補強銅線は有効な手段となります。

- ハンダ付け:ステンレス線はハンダが乗りにくい素材なので、フラックスを適切に使用し、ハンダコテでしっかりと熱を加えることが少量のハンダで強度を確保する鍵です。

ステンレス線の選定と加工は、自作ヤエンの完成度を大きく左右します。焦らず、丁寧な作業を心がけましょう。

その他の必須パーツ:ヤエンストッパー、針、接続金具

ヤエンの機能性を高め、実釣でのトラブルを減らすために、ローラーや本体以外にも揃えておきたいパーツがあります。これらはヤエンの使いやすさや、アオリイカを確実に掛けるための必要な部分となります。

ヤエンストッパー:もともとはヤエンを跳ね上げるために使われていた小物ですが、アオリイカに届いたヤエンがバックしないようにするために使用されている方も多いようです。ローラーヤエンへの使用も可能で、特に鼓型の場合なら加工無しでも使用可能です。

針(フック):市販のヤエン用針や、エギング用の針を流用することも可能です。アオリイカのサイズや、狙うイカのサイズに合わせて適切なサイズと形状を選びましょう。耐久性と鋭さを兼ね備えたものが理想です。

接続金具(スナップサルカンなど):道糸を接続したり、アジを固定する部分に使用したりする場合があります。錆びにくいステンレス製のものを選び、強度があることを確認しましょう。

目印(目立つ色の糸など):ヤエンを投入した際、水中でのヤエンの位置を確認しやすくするために、目立つ色のラインを追加することもおすすめです。

【図面付き】跳ね上げ式ローラーヤエンの作り方

これまでの解説で、ヤエン自作の基本的な知識や必要な道具、材料の選び方についてご理解いただけたかと思います。いよいよこの章では、あなたが待ち望んでいた「跳ね上げ式ローラーヤエン」の具体的な作り方を、詳細な手順とポイントを交えてご紹介します。

一つひとつの工程を丁寧に解説していきますので、初めて自作に挑戦する方もご安心ください。焦らず、楽しみながら、あなただけの究極のヤエンを完成させましょう。

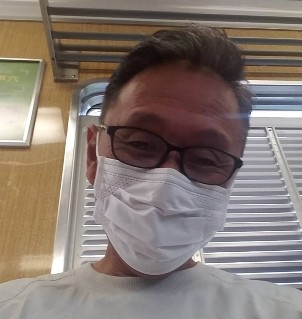

全体的な図面(設計図)を書いてみる

ヤエンを作る際には簡単でも良いので図面があると作業がスムーズに進みます。

全長を決めるより先に決めなければいけないのが、第一支柱から一番目の針までの長さです。

一般的な長さは13cm~15cm程度ですが、これは狙うアオリイカのサイズや使うアジの大きさなどによって調整してください。例えば、大型のアオリイカを想定するなら使うアジも大きいので、やや長めに設定し、大きな活きアジでもたくさんアジを食べさすなら短めにするといった具合です。

ここが決まれば次に針の間隔を決めましょう。

針先と針先間を何センチに設定するかです。これはどこを狙って針掛かりさせるのかによっても変わってきますが、私の場合は45mmで設定しています。

これはロート付近と足の付け根を狙うためにこの寸法で設定しています(参考まで)

あとは支柱間の距離を決めれば、おおよその全長が決まります。大体ですが30cm~38cm位までを目安に設定すれば問題ないでしょう。

基本骨格となるステンレス線の加工

ヤエン自作の最初の工程は、ヤエンの骨格となるステンレス線の加工です。

メインフレームに接続する支柱などをあらかじめ作成しておくようにしてください。加工工程とハンダ工程は明確に分けるようにすると、作業がスムーズに進みます。

ここでの作業が、完成したヤエンのバランスや強度、そして見た目を大きく左右します。焦らず、丁寧な作業を心がけましょう。

ローラー部分の組み立てと取り付け

ヤエンの滑走性能を決定づけるローラー部分の組み立ては、この自作工程の中でも特に重要なポイントです。ここを丁寧に仕上げることで、道糸上を滑るようなスムーズなヤエンが完成します。

では、支柱作りに行ってみましょうかね

今時、珍しくも無いかもですが・・・

ローラーの調達は各々が考える所もあるでしょうからココでは割愛しますが、空中でいかに早くても水中に入ると進行速度は変化する事だけは頭に入れておいて下さいね。

空中で少しばかり早くても水中ではその限りではありません。

では先に進めていきます。

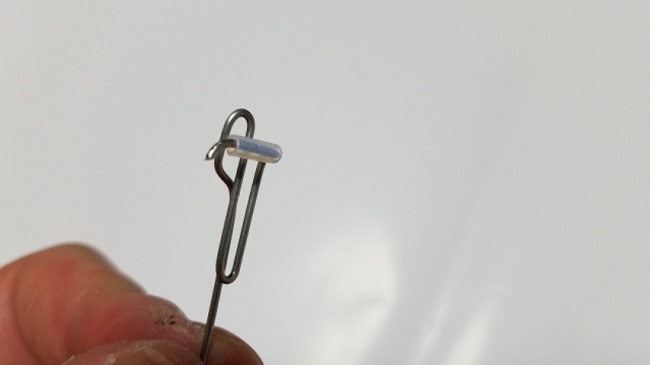

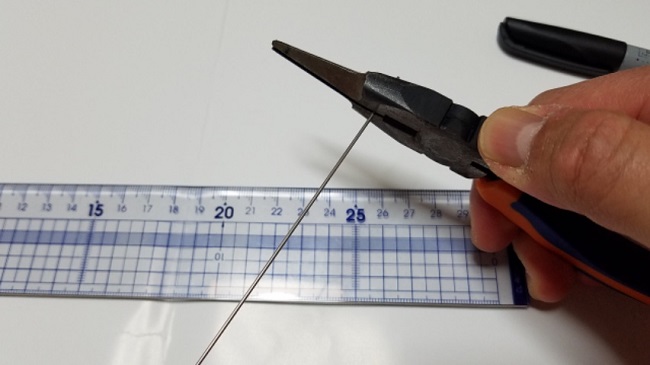

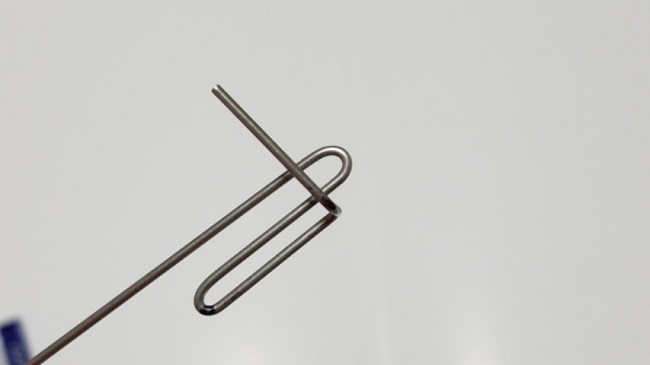

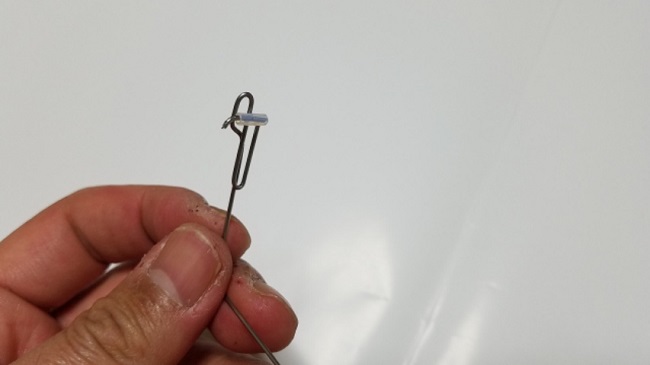

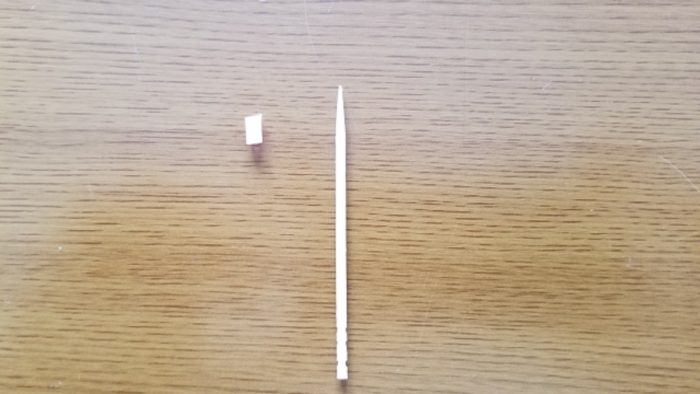

先ずはローラーを取り付ける分の軸の長さを測って曲げていきます。

大体、ローラーが約5ミリ幅なので軸棒の長さは1センチ位で良いいんですが、便宜上今回は1.5センチにしています。

ローラーヤエンの作り方

1.5センチの印を付けたとこからペンチで一気に90度曲げます。

グイッと・・・

曲げる時のコツは一気に曲げる事ですね

分けて曲げる場合は挟んだとこを変えないように注意して下さいね

同じところを挟んで曲げないとガタガタになっちゃいますから・・w

上手く曲がりましたねw

ここで曲げすぎたり、曲げが足りない状態なら修正して下さいね!

後でここにローラーを通しますのでローラーが当たる内側部分のステンレスはなるべくキズを付けない方がローラーがスムーズに回りますよ。

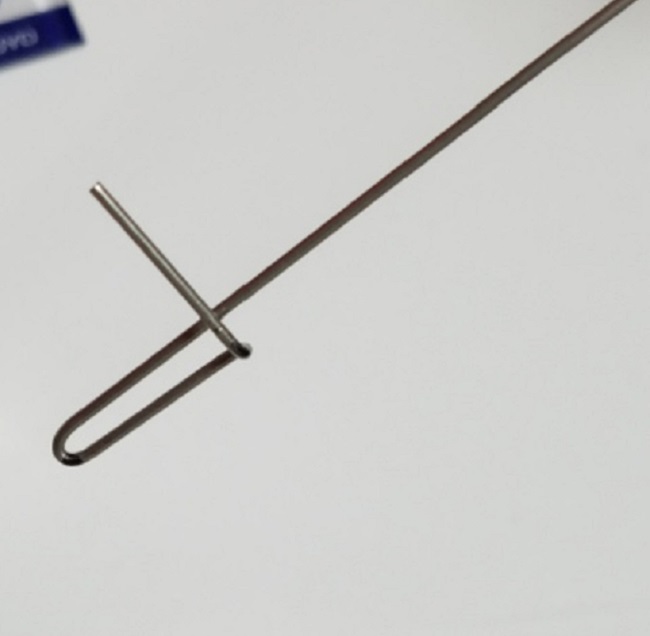

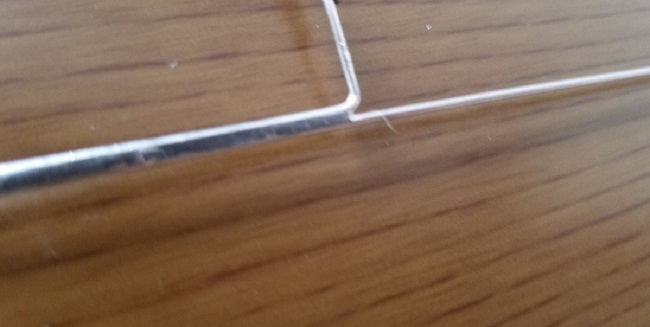

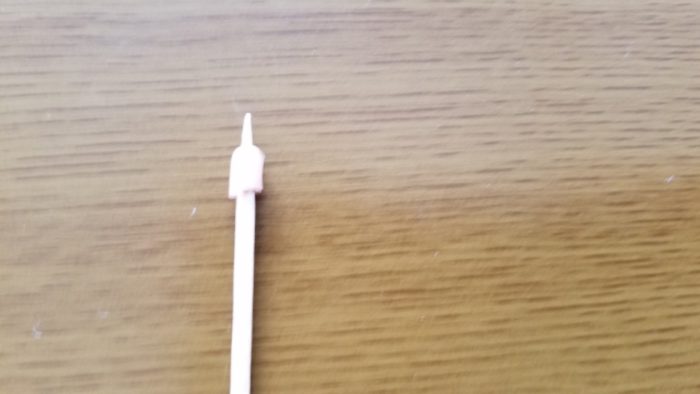

90度に曲げれたら、今度は3ミリ~5ミリほどオフセット(黄色部分)させて前側に90度曲げます。

よ~く画像みて曲げて下さいねw

失敗したら跳ね上げヤエンのパーツとして使えなくなりますからね。

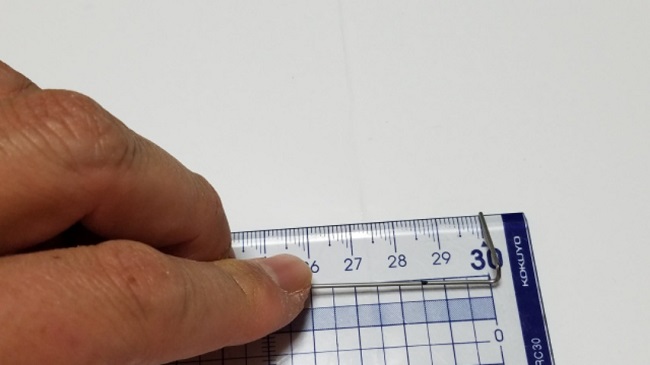

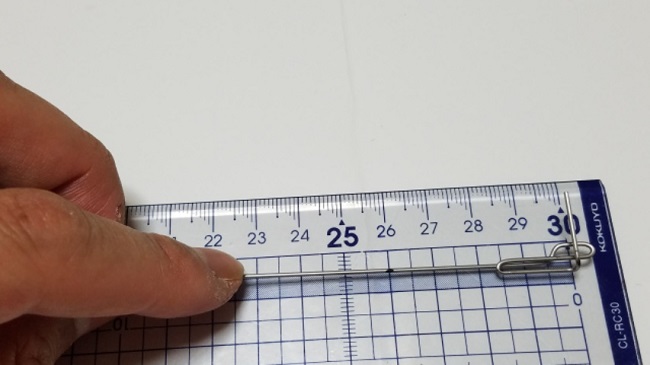

この状態になれば次は定規に置いてローラーの軸棒から1センチ~1.5センチの所に印を打って下さい。

印のところからグイッっと折り返して曲げます。

下の画像のようになればOKですw

ここまでで、ローラー支柱自作の約30%は終わりましたw w

ここからまた折り返して曲げて下さい。

この時にループプライヤーがあると便利かもですw

ループプライヤーは自作する時に有ると便利ですが他でも代用は出来ます。

例えば、ドライバーの軸を使って曲げるとか・・・

いろいろ考えるのも自作する時の楽しみですね

ローラー軸棒下スグの所から90度折り曲げます。

後ろから見た支柱w

曲がれば、また直ぐに90度曲げますと下画像の状態になります。

この状態になれば殆ど出来たも同然ですw

注意事項としてはステンレス線同士が有る程度ぴっちり付いてるか確認してね!

ここからラインを掛けますので緩すぎると何かの拍子に外れやすくなります。

違う角度から・・・

一番後ろの支柱なので自分が考えてる高さに曲げて下さいw

私の場合は試行錯誤いろいろして4センチにしています。

3センチ、3.3センチ 3.5センチ 3.7センチ 4センチとテストしましたが4センチがベスト!!だった!

ただこれは設計やコンセプトによって変わりますので自分のベストを見つけて下さい。

画像では4センチの所にマーキングしています。

曲げる時は有る程度、一気に曲げて、ペンチをはさみ直さない方が良いと思います。

グイッっと・・w

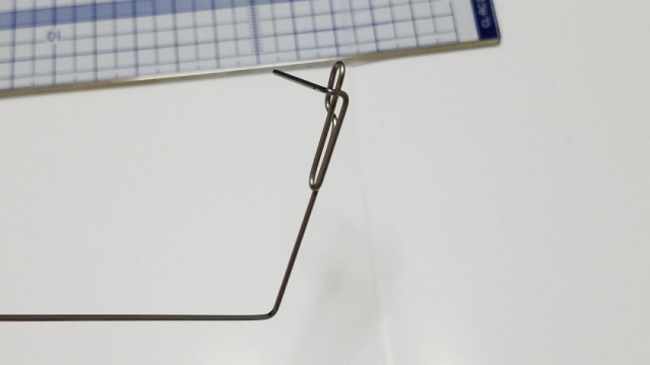

ここでローラーを通しますが、このままではローラーが落ちちゃいますので先を曲げますw

先端を曲げて余分なところはカット!!

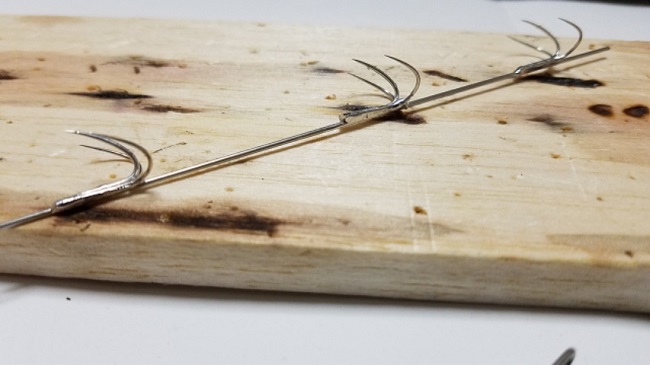

出来上がりました。

シンプルで何も付かないのが一番良いと思います。

ローラーの先にビーズを付けてもOKです。

これで2キロ~4キロまで問題なし!

沖掛けできる跳ね上げ式ローラーヤエンの完成まであと一歩。

この状態で後は第一支柱と針を付けるだけですが忘れてはいけない事が一つ・・・

ウエイトを通しておきましょう!

ウエイトの重さは針側との兼ね合いで決めればOKです。

私の場合は三段針にしてるのでスタンダードタイプで1.5号

プロフェショナルタイプで2号としています。

中通しオモリはそのままでは動いちゃいますので材料にソフトビーズの1号と2号で固定

私の場合はスタンダードタイプの場合には1.5号オモリを使うと一番後ろで止めることにより丁度平行姿勢になるのでソフトビーズで固定しなくても良いんですが、ここだけは見栄えを考えあえて使ってます。

支点だけで吊り下げたバランスはラインが緩んでる時のバランスで、全部の支柱にラインが通った状態のバランスとは違いますので注意して下さい。

なので支点だけ持って前上がりだから掛かりやすいなんて事もないよ

ましてや、三支点になるともっと微妙で絶妙なセッティングが必要になります。

ヤエンを見てると、ステンレス線に針ついてて、支柱が適当に付いてる様に見えますが、これはこれでなかなか奥が深いです。

分かってやるのと、分からないでやってるのとの違いはデカいです。

跳ね上げ機構の作成と調整

跳ね上げ式ローラーヤエンの肝となるのが、この跳ね上げ機構です。アオリイカに針を確実に掛けるためには、スムーズかつ確実に作動する機構を作り上げることが必要です。

- 支点となる部分の確認: ステップ1で加工した支点となる部分を再度確認します。この支点を中心にヤエンの針先が跳ね上がるように設計します。

- 可動部の作成: ヤエンの針を取り付ける部分と、メインフレームが連動して跳ね上がるようにステンレス線を加工します。この際、支点部分のステンレス線がスムーズに可動するよう、摩擦を減らす工夫(例:わずかな隙間を設ける、滑りの良い素材を挟むなど)が重要です。

- 跳ね上げの調整: 実際に手で動かしてみて、針がしっかりと跳ね上がるか、途中で引っかからないかを確認します。跳ね上げの勢いや角度は、ステンレス線の曲げ具合や、支点の位置、ヤエンの全長によって調整します。あまりにも軽く跳ね上がると、狙った位置でフッキングする前に誤作動を起こす可能性があります。逆に重すぎると、アオリイカがヤエンに触れても跳ね上がらないことがあり、釣果に繋がりません。絶妙なバランスを見つけるまで、何度も微調整を繰り返しましょう。

ヤエン支柱の考え方(糸掛け部)

支柱に関しては、自作するのはまぁまぁ難しいかもしれませんね

もし自作する場合は第一支柱の穴を小さめにするようにするのがコツです!

私の場合は4ミリ~5ミリ位ですが、穴があまりにも大きいと針が抜ける可能性が高まるのとヤエンストッパーに引っ掛かり難くなります。

市販品では第一支柱の糸掛け穴がやたらと大きいヤエンが販売されているのを見掛けますが、出来るだけ小さくした方が良いモノが出来ると思います。

第一支柱の取り付けに掛かります。

販売されてる支柱かローラー支柱を作って自分の考えた位置へ支柱をハンダ付けして下さい。

軸線にハンダ付けする際の幅は、支柱の高さ×1.5倍~1.6倍位が強度的にも問題ないでしょう!ターゲットが1キロ前後なら気にしなくてもOKです。

アオリイカの引きは大きく分けて重さで引きの強さも変わります

2キロ~2.5キロ

2.5キロ~3キロ

3キロ~3.5キロ

3.5~4キロ

4キロ~4.5キロ

この先は釣った事ないので分かりません

太字あたりがターゲットの場合はハンダ付け幅は支柱の高さの1.5~6倍の長さは取っておいた方が無難です。

釣ったことがある人は分かると思いますが、ファーストランはなかなかの凄まじさがありますよ!

第一支柱は先ず曲がると思います。

それ位のトルクが第一支柱に掛かるんですね。

ステンレス線の下処理

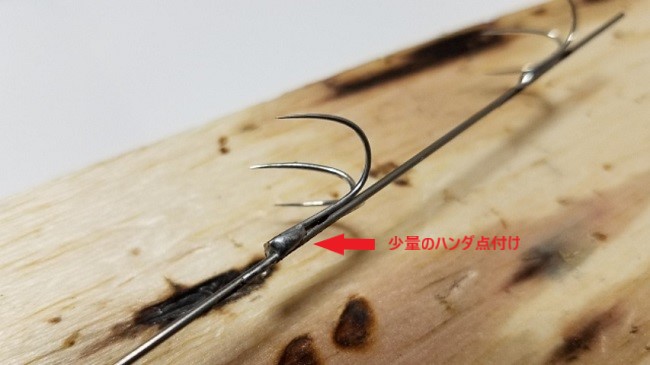

ハンダの乗りと接合を強固にするために接合箇所(軸棒と支柱)をペーパーで擦って下さい。

軽く擦ったら、うすめ液なりマニキュアを取る除光液でもいいので、ウエスに染み込ませて拭き取ります(サッとで大丈夫)

ステンレス軸線をサンドペーパーで擦る

サンドペーパーで擦り終えたらうすめ液で脱脂

拭き取れれば、いよいよ支柱や針類のハンダ付けに移ります。

何度も言って申し訳ないですが、この時の注意点はハンダを盛り過ぎない事です

必要最小限のハンダ量でガッチリと付きますw

これも何回も言ってますが、私の持論では仮止めの銅線は不要です。

あればあるで良いけれど、工程と予算が増えるだけw

釣り具メーカーに寄付するつもりなら使ってあげても良いと思いますが、そうでなければ使わなくてもOK!

銅線はハンダ付け前に巻いてステンレス線の表面に凹凸を作り接合力を上げる為です。

ハンダ付けは、習うより慣れろですw

頭で考えるより先ずは頑張ってやってみましょう!

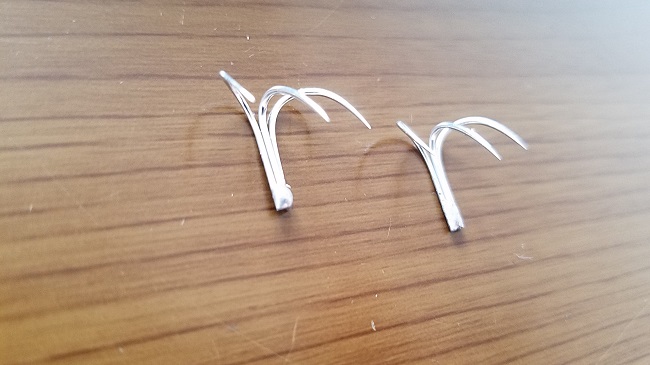

針の取り付けと調整

用意する道具

- つまようじ

- ゴム管(浮きゴム)

跳ね上げ式ヤエンでもストレートヤエン(ノーマル)でも針は同じモノを使いますが、材料を加工していちから作るのはおすすめしません。

針一つとっても先人の方が組み上がった針を作ってくれていますので、そちらを使用するようにした方が綺麗に仕上がると思うので、最初は組み上がった針を購入してみてはいかがでしょうか?

その上で慣れればバラ針材料を購入して自作するのも悪くはありませんよ

現に私もそうしていたんでハンダ付けに集中し慣れるのも早かったと思いますw

もしバラ針を買って針を作りたい場合は素材のバラ針以外に爪楊枝と浮きゴムがあれば組めると思います。

ヤエン針の組み方も一応画像と動画で載せておきますので参考にしてみて

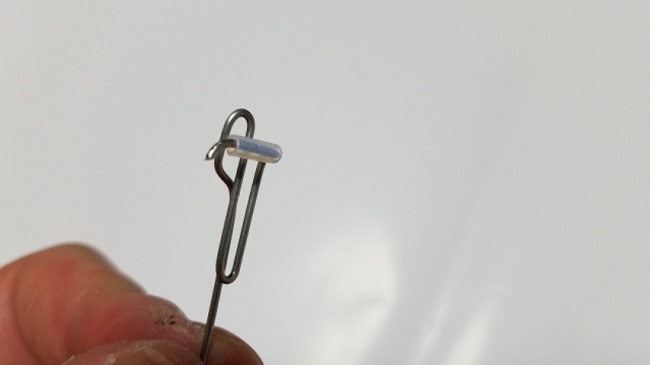

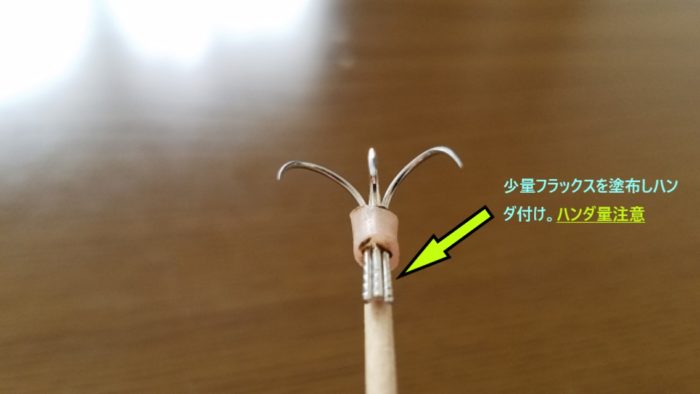

先ずは爪楊枝を準備してゴム管を差します

手順①

①つまようじとゴム管

②つまようじにゴム管を通す

手順②

爪楊枝にゴム管がさせたらゴム管と爪楊枝の隙間にバラ針を差していきます。

形状は自分の好きな形でOK

組んである針を使うのではないので、自分の考えたヤエン針ができるのが醍醐味ですからね

並べる際は綺麗に並べて仮止めすれば、後でステンレス線に乗せた時も上手く乗せれます。

爪楊枝で無くても直径1ミリ位でハンダ付けされない棒であればなんでもOK

③ゴム管にバラ針をセット

④針の根本を揃えてね

⑤両サイドの針を適度に広げる

手順③

これで形を整えてフラックスを一滴か半滴垂らしてハンダづけすればOK

この時は仮止め位(点付け)で良いので最小限のハンダ量にしましょう!

⑥最小限のハンダ量で!ハンダのカスでも良いくらいですw

手順④

ヤエンの針をハンダづけしてる動画です。

撮影上、ハンダの量もフラックスも多めに塗布しています。

.jpg)

完成ですw

これでアオリイカの表皮1枚も捉えられるハリができました!

⑦ヤエン針が完璧!

こちらで紹介しているヤエン針はこちらを組み上げたものとなります。

真ん中。左右と3つの専用針となっており、ハリ自体も錆びにくくなっているのでおすすめです。

ヤエンに針を取付ける

台から外して再度、フラックスを一滴垂らしてハンダ付けして下さい。

この時の注意点としては2回目にハンダ付けする箇所は1回目にハンダ付けした根本部分から一番離れてる所からハンダ付けする様にして下さいね

あと、長時間、熱を加えてると、せっかく組み上げた針がバラバラになるので注意ですw

チョン、チョン、チョン、って感じw

万が一、針がバラバラになった場合は余分なハンダをハンダゴテで取り除いて爪楊枝とゴム管で一から組み上げて下さい。

全部の針が付けば跳ね上げ式ローラーヤエンの完成です。

最後に全体のバランスをチェックしながら重りを調整してください。私のヤエンの場合は、水平~弱前上がりにセッティングしています。

カットできれば完成です!おつかれさまでした。

最終仕上げと強度チェック

すべてのパーツが組み上がり、バランスの調整が終わったら、いよいよ最終仕上げと強度チェックです。この工程を怠ると、せっかく自作したヤエンが実釣中に破損したり、思わぬトラブルの原因になったりする可能性があります。

- バリ取りと表面処理: ハンダ付けした部分やステンレス線の切断面、曲げた部分など、ヤエン全体にバリや鋭利な箇所がないかを確認します。サンドペーパーやヤスリを使って丁寧にバリを取り除き、ラインやアジ、そしてアオリイカを傷つけないよう滑らかに仕上げます。

- 各部の可動確認: 跳ね上げ機構がスムーズに作動するか、ローラーが抵抗なく回転するか、再度入念に確認します。引っかかりがある部分は、原因を特定し、微調整を加えましょう。

- 強度チェック: ヤエン全体に負荷をかけ、ハンダ付け部分や固定箇所に緩みや破損がないか確認します。特に針の固定部分や支点部分は、実釣で最も力がかかる部分なので、念入りにチェックしてください。

- 最終的なバランスチェック: 実際に道糸を通してみましょう。理想の姿勢で安定しているか、ラインを引いたときにスムーズに進むか、といった実釣に近い状態での確認が重要です。

これらの最終仕上げとチェックを丁寧に行うことで、あなたの自作ヤエンは実戦投入に耐えうる、信頼性の高い「究極の一本」となるでしょう。このヤエンで、次の釣行での大物を狙いに行きましょう!

ヤエン自作でよくあるトラブルと解決策【Q&A】

ヤエン自作は、市販品にはない「自分だけの究極の一本」を追求できる楽しいプロセスです。

しかし、初めて自作に挑戦する際には、「あれ?なんかうまくいかないな…」といったトラブルに直面することも少なくありません。ご安心ください。

これらのトラブルの多くは、ちょっとしたコツや知識で解決できます。ここでは、ヤエン自作においてよくある悩みと、その具体的な解決策について解説します。

ローラーの滑りが悪い!原因と対策

せっかくローラー付きヤエンを作ったのに、「なんだか滑りがイマイチ…」と感じることはありませんか?ローラーの滑走性能は、ヤエンの到達速度に直結するため、非常に重要なポイントです。考えられる原因とその対策を見ていきましょう。

💡 考えられる原因

- ローラー本体の問題: PTFEや樹脂製のローラー本体が、製造過程で歪んでいたり、表面が滑らかでなかったりする場合があります。また、経年劣化や使用による傷、異物の付着なども滑りを悪くする原因です。

- 軸の歪みや摩擦: ローラーの軸となるステンレス線が曲がっていたり、軸とローラー本体の内径が合っていなかったりすると、スムーズに回転できません。また、軸とローラーの間の摩擦が大きすぎることが原因のケースもあります。

- ベアリングの問題: ベアリング内蔵型の場合、ベアリング自体の初期不良や、サビ、砂などの異物混入、グリス切れなどが考えられます。「ヤエンローラー ベアリング」と検索する方も多いように、ベアリング選びとメンテナンスは重要です。

- 固定部の問題: ローラーをヤエン本体に固定する部分が緩んでいたり、逆に締め付けすぎたりしていると、ローラーがスムーズに回転しなくなります。

📍 対策

- ローラー本体の確認と研磨: まずはローラー本体の目視確認です。傷やバリがないかチェックし、必要であれば目の細かいサンドペーパーで軽く研磨して表面を滑らかにします。

- 軸の調整: 軸となるステンレス線がまっすぐであることを確認し、ローラーの内径に合った太さのものを選びましょう。軸とローラーの間に極わずかな隙間(遊び)を設けることで、滑りが改善されることがあります。

- ベアリングの清掃と注油: ベアリングを使用している場合は、分解してパーツクリーナーなどで洗浄し、新しい低粘度オイルやグリスを注入します。防錆性に優れたベアリングを選ぶことも長期的な対策になります。

- 固定部の再調整: ローラーを固定している部分を一度緩め、ローラーがスムーズに回転する位置で再度固定し直します。ハンダ付けの場合は、やり直す必要があるかもしれません。

ヤエンの滑走不良やバランスの不備でアオリイカが掛からない

自作ヤエンで実釣に挑んだものの、「ヤエンが思うように滑ってくれない」「アオリイカがアジを抱いているのに、なぜか針に掛からない…」という経験はありませんか?これは、ヤエンの滑走性やバランスに問題がある場合に起こりやすいトラブルです。

💡 考えられる原因

- ラインに撚りが掛かっている: 前述のローラーの滑りの悪さに加え、ラインに撚りが掛かっている場合、道糸との摩擦を増やし、ヤエンの進行を妨げている可能性があります。「ヤエンの滑りを良くするにはどうしたらいいですか?」という質問は、この問題への関心の高さを表しています。

- バランスの不備: ヤエンの全長、支柱の位置、重心のバランスが適切でないと、ヤエン針が掛かるチャンスを逃してしまいます。特に「前上がりヤエンの方が掛かりやすい?」とあるように、全支柱にラインを通したときに針とラインの隙間が極端に狭い場合は針先よりもヤエンの先端がアオリイカに当たってしまうため致命的です。

- 跳ね上げ機構の不具合: 跳ね上げ式の場合、機構がスムーズに作動しないと、アオリイカがヤエンに触れても針が跳ね上がらず、フッキングに至りません。

📍 対策

- 徹底的な滑走性改善: オトリフックに直接ラインを結ぶのではなく、より戻しを使用しラインに撚りが掛からないようにしましょう。特にリアドラグタイプのリールをお使いの場合は、カラ回しを控えるようにしてください。それでもラインに撚りが掛かる場合はレバーブレーキ式リールも検討してみても良いかもしれません。

- バランスの再調整: 水槽などでヤエンを沈め、水中でのバランスを何度も確認しましょう。

- 重心の調整: 鉛などの重りを追加したり、ステンレス線の曲げ方や形状を微調整して、理想の重心バランスを見つけます。

- 支柱の位置調整: 第一支柱と第二支柱の位置や高さがヤエンの滑走姿勢に大きく影響します。少しずつ位置を変えてテストし、最も安定する場所を探しましょう。

- 跳ね上げ機構の再確認: 跳ね上げ機構がスムーズに動くか、抵抗がないかを確認します。可動部分のステンレス線同士の摩擦を減らす、支点の設計を見直すなどの対策が必要です。

軽量化と強度のバランスをどう取るか

自作ヤエンにおいて、「ヤエンは軽い方がいい?」という疑問はよく聞かれます。ヤエンの軽量化は、アオリイカへの負担軽減や空中滑走力の向上に繋がりますが、一方で操作性や強度を犠牲にしてしまうリスクもあります。

この二つのバランスをどう取るかは、ヤエン自作の腕の見せ所です。

💡 考えられる原因

- 軽量化しすぎ: 軽さを追求しすぎて、ステンレス線の太さを極端に細くしたり、補強を省いたりすることで、実釣での負荷に耐えきれず、破損してしまう可能性があります。特に大物アオリイカがかかった際にヤエンが歪んだり折れたりするのは避けたい事態です。

- 強度優先しすぎ: 強度を重視しすぎて、ステンレス線を太くしすぎたり、ハンダを盛りすぎることで、ヤエン全体が重くなりすぎ、滑走性が悪くなったりする可能性があります。

📍 対策

- 最適なステンレス線の選択: 本体には、1.0mm~1.2mm程度のステンレス線が、強度と加工性のバランスが取れておりおすすめです。「ステンレス線は0.8ミリではダメ?」という疑問もありますが、やはり本体には1.0mm以上のものが安心です。

- 要所への補強: 全体を重くするのではなく、力が集中する部分(針の固定部分、支点部分、ライン通し部など)にのみ、銅線を巻き付けたり、ハンダ付けを強化したりして補強します。「ヤエン自作の補強銅線は必要?」という問いに対しては、特定の負荷部分への補強として有効です。

- 素材の特性理解: ローラーの素材選びでも触れたように、PTFEや軽量な樹脂を選ぶことで、ローラー自体を軽量化しながら水抵抗を減らし、空中だけでなく水中での滑りを確保できます。

- 設計段階での考慮: 製作に取り掛かる前に、どのようなイカを狙うか、どのような状況でヤエンを使うかを具体的にイメージし、全長や全体の形状、パーツの配置などを慎重に設計することが、最初から良いバランスのヤエンを作るための鍵となります。

「ヤエンは軽い方がいい?」という問いに対しては、「軽ければ良いというわけではなく、機能するために必要な最低限の強度と、スムーズに滑走するためのバランスの取れた軽さが重要」と答えることができるでしょう。

試行錯誤を繰り返し、あなたにとってのベストなバランスを見つけ出してください。

跳ね上げ式ローラーヤエンではヤエンストッパーはいらない?

「跳ね上げ式ローラーヤエンではヤエンストッパーは要らない?」という疑問を持つ方もいるでしょう。一般的なヤエンでは、ヤエンがアジに到達した時点で止めるためにヤエンストッパーが使われます。

しかし、跳ね上げ式ヤエンの特性を理解すれば、必ずしも必須ではないことが分かります。

跳ね上げ式ヤエンの多くは、アジに到達し、アオリイカに針が触れて抵抗を受けることで初めて針が跳ね上がる仕組みになっています。

しかし、状況によってはヤエンストッパーが有効な場合もあります。

シマノ式のローラーヤエンの場合はローラー台座の下側をカッターで削るか溶かせばヤエンストッパーの使用は可能です。

ローラーの溝幅は約3㎜でヤエンストッパー幅は約2㎜なので問題なく段差は超えてくれると思います。

結論として、跳ね上げ式ローラーヤエンはヤエンストッパーがなくても機能しますが、特定の状況下では追加することで、より戦略的なヤエン釣りが可能になります。自作ヤエンであれば、着脱式にするなど、用途に合わせて工夫することもできますね。

まとめ:ヤエン自作とローラーで広がるヤエン釣りの世界

本記事では、跳ね上げ式ローラーヤエンの自作方法を完全ガイドとして詳しく解説してきました。

市販品では得られない自分だけの究極のヤエンを自作するメリットから、ヤエンの心臓部とも言えるローラーの重要性、そして自作に必要な道具や材料の選び方、具体的な製作手順、さらにはよくあるトラブルと解決策まで、多岐にわたる情報をお届けしました。

ヤエン自作は、ただ釣り具を作るだけでなく、ヤエンの構造やアオリイカの習性を深く理解することができる、非常に奥深い趣味です。

特に、ローラーの選定や取り付け、跳ね上げ機構の微調整、そしてヤエン全体のバランス取りといった工程は、試行錯誤の連続であり、その分完成した時の喜びはひとしおです。このガイドを通じて、あなたが「なるほど、次の休みに作ってみよう!」と行動に移し、自作ヤエンで素晴らしい釣果を上げることを心から願っています。

さあ、あなたも「市販品に頼らず、自分で釣り道具を進化させる楽しさ」を体感し、自作ヤエンで広がる新たなヤエン釣りの世界を存分にお楽しみください。

コメント

お久しぶりです。

前回は色々とアドバイスをいただき、ありがとうございました。

あれから色々と自作ヤエンを作ってみました。

ど素人ですので、処女作はあきさんの自作ヤエンの作り方を参考にさせていただいたのですがm(_ _)m

何も考えずに作ってみると、どうやらヤエンストッパーが機能しない事がわかりました。

第一支柱の構造を考える必要があるそうで、、、、

自作ヤエンは奥が深いです、、、。

ショウさんコメントありがとうございます。

あれから自作ヤエンに挑戦されたんですね…

ヤエンは奥が深いですよね

いろいろ考えて作って失敗しても全てがショウさんのプラスになりますよ!

偉そうに言うつもりもないんですけれど、失敗ではないのでたくさん経験を積んで下さいね!!

自分から聞いておいてですが、あきさんのヤエン製作にかけた費用や時間、情熱をこのような形で教えて頂けて嬉しい反面、大変申し訳ないような気が、、、m(_ _)m

色々と教えて頂き、誠にありがとうございます。

あきさんの助言をもとに自作ヤエンに挑戦したいと思います。

返信ありがとうございます。

ptftテフロンチューブ、、、、

はじめて聞きました、、、。

ホームセンターなどで売っているのでしょうか?

先程、ボールペンのインクが入っているパイプを試しにペンチで切ってみたのですが、どうしても切断面が潰れてしまいます。

よく考えれば当たり前なのかもしれませんがパイプ状の物なら全てこのようになってしまう気が、、、。

何か特別な道具、切り方をしておられるのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。

ptftテフロンチューブはAmazonなどで各サイズ入手可能です。

私の場合はカットする時ははカッターで切っていますが、微妙に切断面が楕円形になるかもしれません。

その様な場合は爪楊枝などを差し込んで成形し直すか、爪で成形すれば修正できると思います。(そこまで変形しないハズです…。)

私の場合は両端を軽くライターで炙って板に押し付けて滑らかにしています。

はじめまして。

昔から、あきさんのブログを拝見させて頂いている者です。

コロナ禍の現在、思うように釣りにも行けず家に居る事が多いなか、今までは市販のヤエンを使っていたのですが自作ヤエンに挑戦しようと思っています。

挑戦といっても何もわからないので道具や構造など失礼ながら、あきさんのヤエンを参考にさせて頂こうと思っているのですが記事にもありますように「ローラー部」はどういったパーツを使っておられるのでしょうか?

オリジナルヤエンを作っておられる方は皆さん創意工夫して時間とお金を使っておられると思いますので教えれない事もたくさんあるかと思いますが、もしよろしければ教えていただければ幸いです。

こんにちわ、ショウさん

ヤエンの自作挑戦するんですね

自作ヤエン作りは簡単そうで奥が深いので頑張って下さいね!

さて、使用しているローラー部ですが、使っているローラー部は「ptft テフロンチューブ 内径1.5mm」です。

ステンレス線が1.5ミリなら内径は2ミリにした方が良いと思います。

ステンレス線の太さにプラス0.5ミリで考えれば良いかと…

ローラーを付ける部分はうすめ液で脱脂しペンチで傷をつけないようにして下さい。

更にフッ素スプレーをステンレス線に掛けてからPTFTパイプを取り付けると良いかと思います。

メータ1,000円程なので安く上がりますよ。

それよりももっと滑らしたいなら工業用の部品も有りますが、ヤエンの進行は重さも必要なので

軽いイコール、ベストって訳でもありません

いろいろ模索して楽しんで下さいw