こんにちは

ブログ監修者のあきです。

自分で作ったヤエンでアオリイカを仕留める――この達成感は格別です。

本記事では、跳ね上げ式ローラーヤエンの自作方法を中心に、図面の描き方・必要な道具・ローラーの取り付け方まで詳しく解説。また、自作ならではの「バランス調整」や「沖掛け対応」といった実釣で役立つ工夫ポイントも盛り込んでいます。

工作が苦手な方でも大丈夫!ステンレス線の扱い方や針の固定方法も初心者向けに丁寧にお伝えします。

最後には、よくある質問やおすすめの道糸・エサ・投入タイミングまで網羅していますので、この記事1本で使えるヤエンが完成します。

先に、沖掛けローラーヤエンの自作方法を見たい方はここをクリック!頂くとページがジャンプします。

今回は経験者向けってよりも、どちらかと言うと未経験者向けの記事となります。

ヤエン自作ステップと図面イメージ|ステンレス線の加工工程も解説

ヤエンを自作する際には先にあらかたの図面をイメージしておきましょう。

図面イメージ

いきなり自作すると言っても寸法などどのようにして決めていくのか分からないのではないでしょうか?

ヤエンを自作する際に一番最初の決めるべき寸法は第一支柱と一つ目の針との長さです。

ご自身がどれくらいのアオリイカをターゲットにし、アジをどれくらいまで食わせ、針をアオリイカのどのあたりに掛けたいのかで、おのずと寸法が決まってきます。

初めての場合は、これらのメカニズムが理解できるまでは、市販品のコピーを作って慣れる事から始めてみてはいかがでしょうか?

コピーでも、自分で楽しむ分には問題ありません。

- step1あらかじめハンダ付けする主軸、糸掛け部をペーパー掛け&脱脂しておく

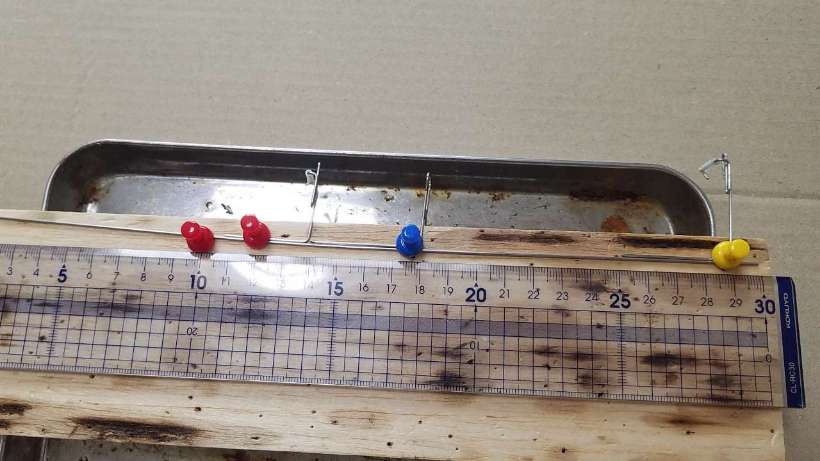

- step2ヤエンの主軸、糸掛け部をバルサ板に押しピンで固定する

- step3ハンダ付け部分へフラックスを少量垂らして支柱をハンダ付け

- step4糸掛け部(支柱)が真っすぐなっているか確認

- step5フラックスを少量垂らして針をハンダ付け

- step6フラックスを少量垂らしてオモリをハンダ付け

- step7オモリを平打ちしてバランスを整えカット

- step8完成

ヤエンを作る際は使う材料・道具・施工の3段階でおこないます。

必要材料を用意しておきましょう(ステンレス線・作成済みの支柱・オモリ・針・バルサ板・紙やすり・うすめ液)

施工をスムーズにおこなうには事前にハンダ付けする道具や材料の準備を施工前にしておき、施工中に慌てないで良いようにしておくことが失敗しないコツとなります。

下準備と使用する道具類さえ用意しておけばあとは設計図どうりハンダ付けすれば完成です。

ヤエンの動きが変わる!バランス調整と沖掛け仕様で釣果アップ

- バランスが釣果に直結する理由

- 跳ね上げ式にする意味と沖掛け対応のキモ

- 現場で生きる“ちょっとした工夫”が勝負を分ける

バランスが釣果に直結する理由

ヤエン釣りは、「乗ったアオリイカにどれだけ違和感を与えずアプローチできるか」がすべて。

その鍵を握っているのが、本体のバランス調整なんです。

実際に使ってみるとよくわかりますが――

ちょっと重すぎるだけでヤエンが前に突っ込みすぎたり、逆に軽すぎると全然進まなかったり。

「アオリイカの下側からゆっくり追いかけ、ぴったりと滑り込む」こと。この動きが、アオリイカのスイッチを入れるんです。

なのでバランスは支点を持って前上りや前下がりで決まるのではなく、支柱の高さや支柱間の距離で決まると覚えておきましょう。

跳ね上げ式にする意味と沖掛け対応のキモ

跳ね上げ式は、アオリイカが掛かった時に可動部が開く動作によってフッキング性能を高める仕組み。

針がアオリイカの胴体に触れた瞬間、可動部がフワッと開いてガッチリ掛かる構造です。

そのために必要なのは――

-

跳ね上げ角度の調整(針が寝すぎると掛かりにくい)

-

ヤエン後方の“引きしろ”の確保(イカに余計な違和感を与えない)

-

ローラーの滑りと回転の質(ラインがスムーズに通らないと全部台無し)

これらを意識するだけで、同じステンレス線と針でも掛かり方が見違えるほど変わります。

跳ね上げ式ヤエンは自動では跳ね上がらない(殆どの場合)

跳ね上げ式ヤエンは自動で跳ね上がると考えている人も多いでしょう。

一部、作成工程を複雑化し、利益度外視で作られている人もおいででしょうが、市販されている跳ね上げ式ヤエンは自動で跳ね上がる事はありません。

それは支点がローラー部分だけだからです。

ですので、跳ね上げる(折れ曲がる)ためには、ヤエンがアオリイカに到達後、ハリがアオリイカに触れない限り折れ曲がる事はないでしょう。

釣り上げた時に折れ曲がって上がってくるので、あたかも自動で跳ね上がったと誤解するのはその為です。

本当に跳ね上がるヤエンを手間と時間を惜しんで作られている方もいらっしゃるので、その方たちの名誉のために言わせてもらうと、ほとんどの跳ね上げ式ヤエンは跳ね上がらない。

本当に跳ね上がるのは一部のコアなヤエン師が作ったほんの一部のヤエンのみです。(販売されていません)

現場で生きる“ちょっとした工夫”が勝負を分ける

釣り場って、いつも理想通りにはいきません。

潮の流れが速かったり、イカが活性低かったり…。

でも、だからこそ自作ヤエンには「調整幅」があることが強みです。

-

少し重くして風や潮流に強くする

-

軽くして浮かせ気味に流す

-

ステン線の線径を変えて全体的な重さを調整する(バランスウエイトに頼らない)

こういう細かい工夫が、“あと一杯を獲れるかどうか”の差になります。

既製品にはない“釣れる理由”が、あなたのヤエンに宿る瞬間ですね。

跳ね上げ式ローラーヤエンの自作方法を解説(沖掛けOK!)

では、支柱作りに行ってみましょうかね

今時、珍しくも無いかもですが・・・

ローラーの調達は各々が考える所もあるでしょうからココでは割愛しますが、空中でいかに早くても水中に入ると進行速度は変化する事だけは頭に入れておいて下さいね。

空中で少しばかり早くても水中ではその限りではありません。

では先に進めていきます。

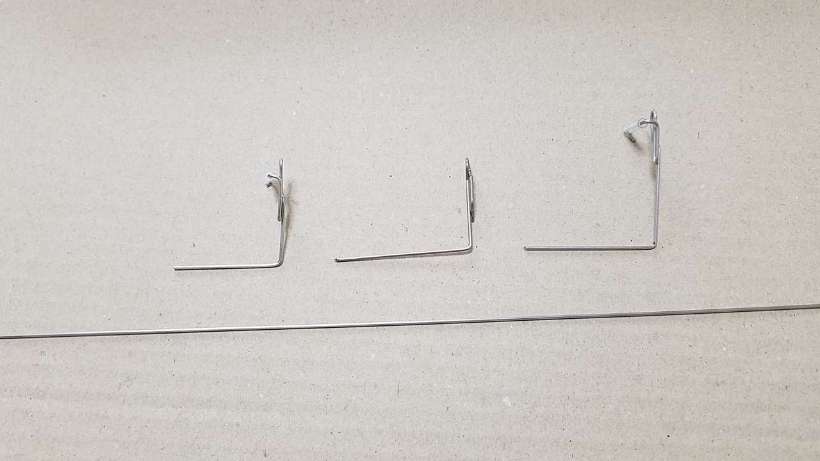

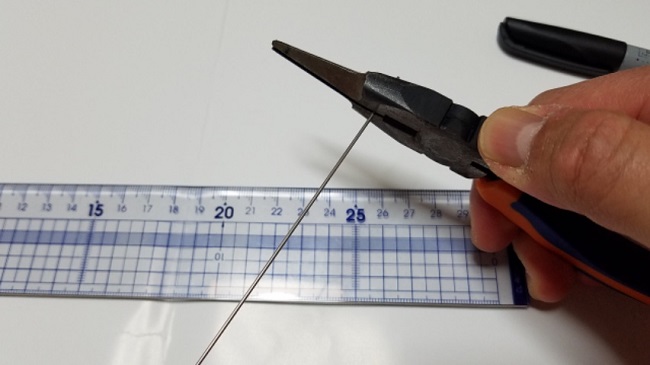

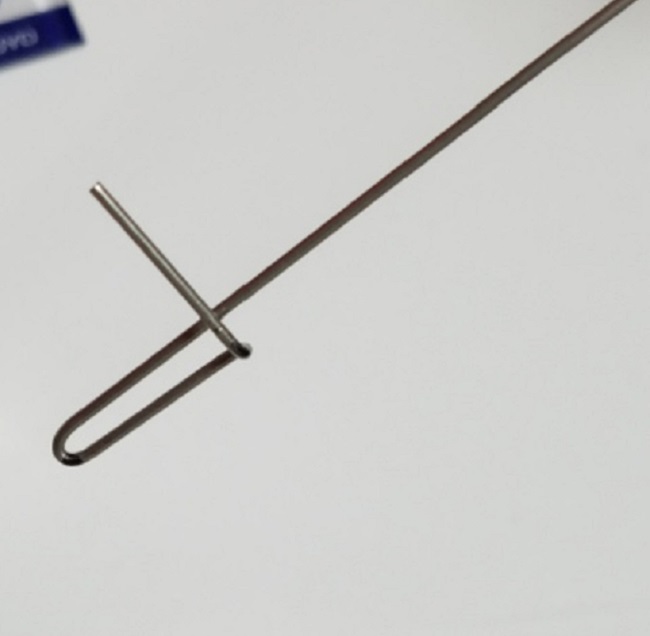

先ずはローラーを取り付ける分の軸の長さを測って曲げていきます。

大体、ローラーが約5ミリ幅なので軸棒の長さは1センチ位で良いいんですが、便宜上今回は1.5センチにしています。

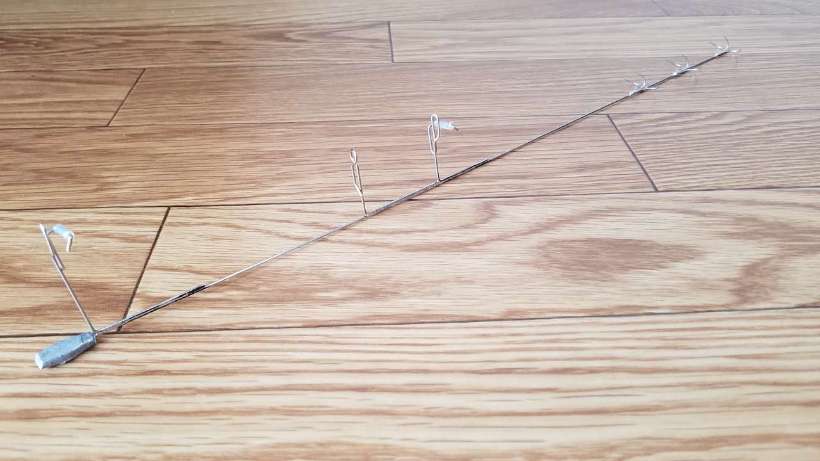

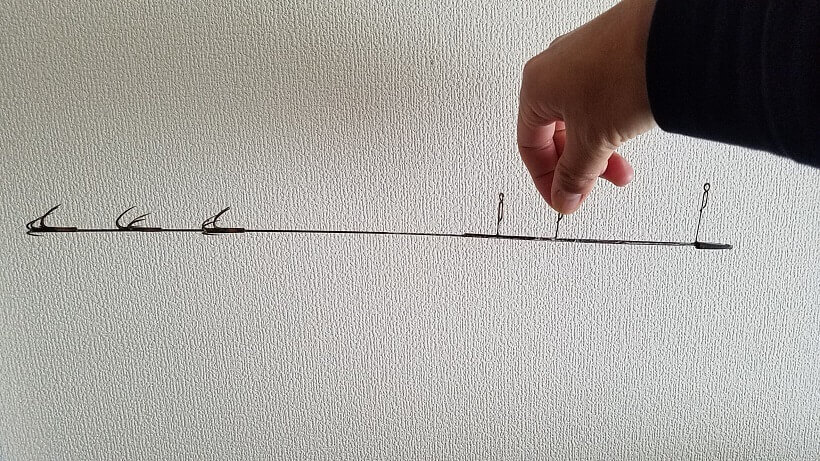

ローラーヤエンの作り方

1.5センチの印を付けたとこからペンチで一気に90度曲げます。

グイッと・・・

曲げる時のコツは一気に曲げる事ですね

分けて曲げる場合は挟んだとこを変えないように注意して下さいね

同じところを挟んで曲げないとガタガタになっちゃいますから・・w

上手く曲がりましたねw

ここで曲げすぎたり、曲げが足りない状態なら修正して下さいね!

後でここにローラーを通しますのでローラーが当たる内側部分のステンレスはなるべくキズを付けない方がローラーがスムーズに回りますよ。

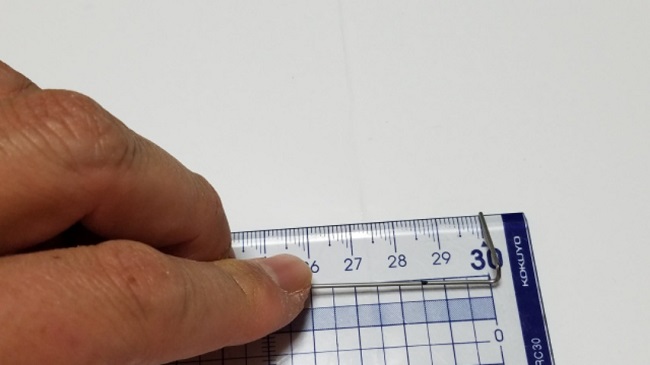

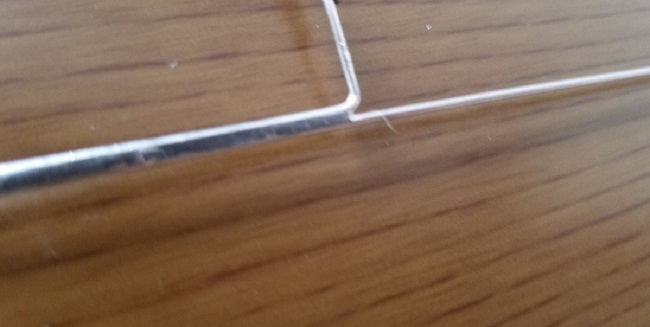

90度に曲げれたら、今度は3ミリ~5ミリほどオフセット(黄色部分)させて前側に90度曲げます。

よ~く画像みて曲げて下さいねw

失敗したら跳ね上げヤエンのパーツとして使えなくなりますからね。

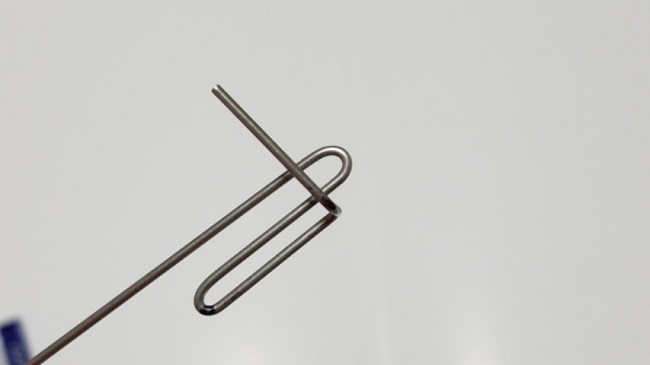

この状態になれば次は定規に置いてローラーの軸棒から1センチ~1.5センチの所に印を打って下さい。

印のところからグイッっと折り返して曲げます。

下の画像のようになればOKですw

ここまでで、ローラー支柱自作の約30%は終わりましたw w

ここからまた折り返して曲げて下さい。

この時にループプライヤーがあると便利かもですw

ループプライヤーは自作する時に有ると便利ですが他でも代用は出来ます。

例えば、ドライバーの軸を使って曲げるとか・・・

いろいろ考えるのも自作する時の楽しみですね

ローラー軸棒下スグの所から90度折り曲げます。

後ろから見た支柱w

曲がれば、また直ぐに90度曲げますと下画像の状態になります。

この状態になれば殆ど出来たも同然ですw

注意事項としてはステンレス線同士が有る程度ぴっちり付いてるか確認してね!

ここからラインを掛けますので緩すぎると何かの拍子に外れやすくなります。

違う角度から・・・

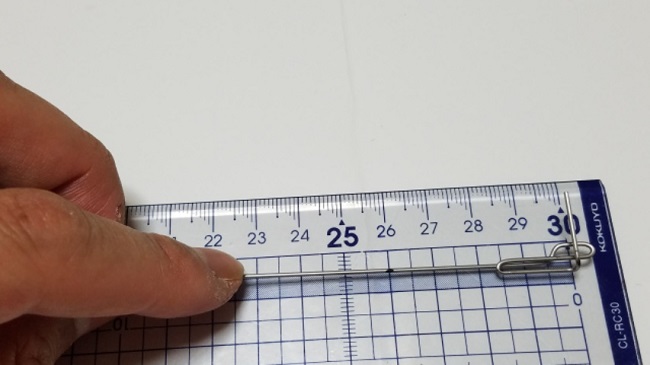

一番後ろの支柱なので自分が考えてる高さに曲げて下さいw

私の場合は試行錯誤いろいろして4センチにしています。

3センチ、3.3センチ 3.5センチ 3.7センチ 4センチとテストしましたが4センチがベスト!!だったw

ただこれは設計やコンセプトによって変わりますので自分のベストを見つけて下さい。

画像では4センチの所にマーキングしています。

曲げる時は有る程度、一気に曲げて、ペンチをはさみ直さない方が良いと思います。

グイッっと・・w

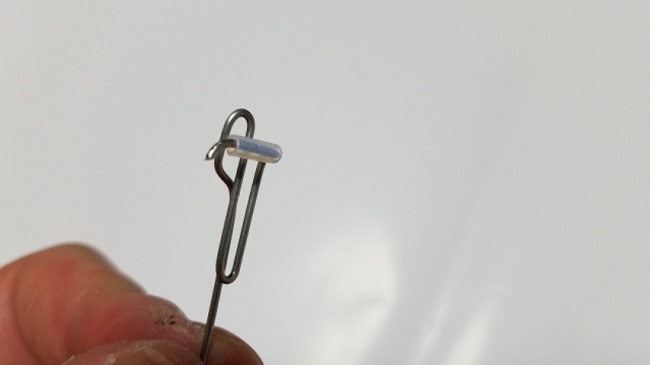

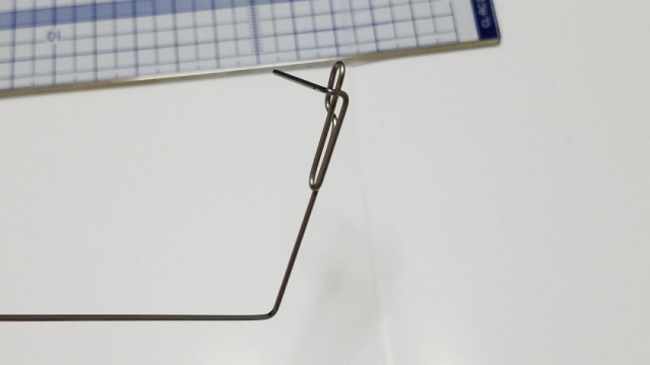

ここでローラーを通しますが、このままではローラーが落ちちゃいますので先を曲げますw

先端を曲げて余分なところはカット!!

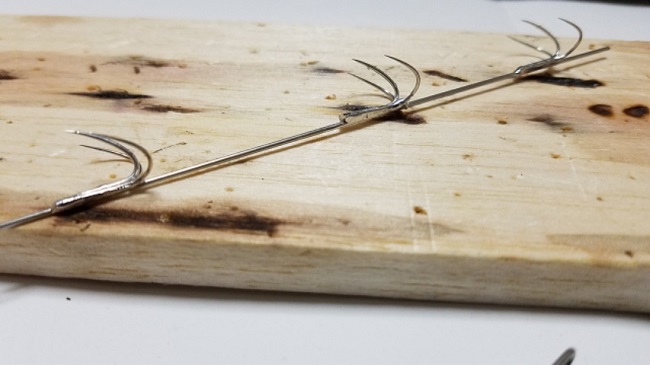

出来上がりましたw

シンプルで何も付かないのが一番良いと思います。

ローラーの先にビーズを付けてもOKです。

これで2キロ~4キロまで問題なしw

沖掛けできる跳ね上げ式ローラーヤエンの完成まであと一歩。

この状態で後は第一支柱と針を付けるだけですが忘れてはいけない事が一つ・・・

ウエイトを通しておきましょう!

ウエイトの重さは針側との兼ね合いで決めればOKです。

私の場合は三段針にしてるのでスタンダードタイプで1.5号

プロフェショナルタイプで2号としています。

中通しオモリはそのままでは動いちゃいますので材料にソフトビーズの1号と2号で固定

私の場合はスタンダードタイプの場合には1.5号オモリを使うと一番後ろで止めることにより丁度平行姿勢になるのでソフトビーズで固定しなくても良いんですが、ここだけは見栄えを考えあえて使ってます。

なので支点だけ持って前上がりだから掛かりやすいなんて事もないよ

ましてや、三支点になるともっと微妙で絶妙なセッティングが必要になります。

ヤエンを見てると、ステンレス線に針ついてて、支柱が適当に付いてる様に見えますが、これはこれでなかなか奥が深いです。

分かってやるのと、分からないでやってるのとの違いはデカいです。

ヤエン支柱の考え方(糸掛け部)

支柱に関しては、自作するのはまぁまぁ難しいかもしれませんね

もし自作する場合は第一支柱の穴を小さめにするようにするのがコツです!

私の場合は4ミリ~5ミリ位ですが、穴があまりにも大きいと針が抜ける可能性が高まるのとヤエンストッパーに引っ掛かり難くなります。

市販品では第一支柱の糸掛け穴がやたらと大きいヤエンが販売されているのを見掛けますが、出来るだけ小さくした方が良いモノが出来ると思います。

第一支柱の取り付けに掛かります。

販売されてる支柱かローラー支柱を作って自分の考えた位置へ支柱をハンダ付けして下さい。

軸線にハンダ付けする際の幅は、支柱の高さ×1.5倍~1.6倍位が強度的にも問題ないでしょう!

アオリイカの引きは大きく分けて重さで引きの強さも変わります

2キロ~2.5キロ

2.5キロ~3キロ

3キロ~3.5キロ

3.5~4キロ

4キロ~4.5キロ

この先は釣った事ないので分かりません

太字あたりがターゲットの場合はハンダ付け幅は支柱の高さの1.5,6倍の長さは取っておいた方が無難です。

釣ったことがある人は分かると思いますが、ファーストランはなかなかの凄まじさがありますよ!

第一支柱は先ず曲がると思います。

それ位のトルクが第一支柱に掛かるんですね。

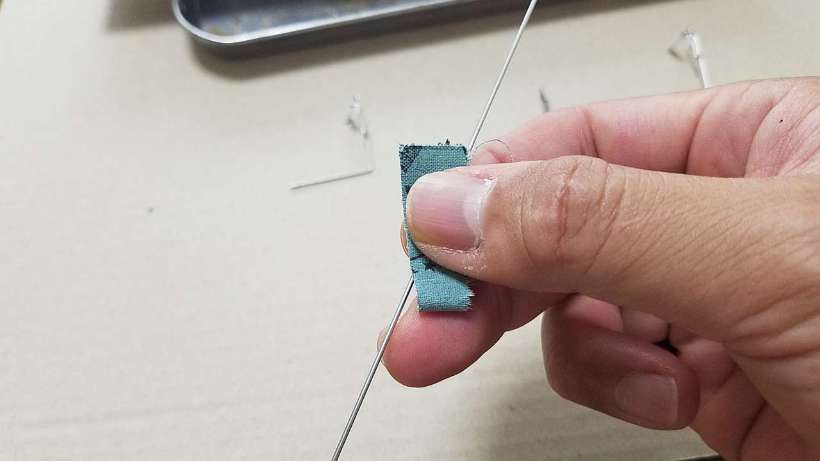

ステンレス線の下処理

ハンダの乗りと接合を強固にするために接合箇所(軸棒と支柱)をペーパーで擦って下さい。

軽く擦ったら、うすめ液なりマニキュアを取る除光液でもいいので、ウエスに染み込ませて拭き取ります(サッとで大丈夫)

ステンレス軸線をサンドペーパーで擦る

サンドペーパーで擦り終えたらうすめ液で脱脂

拭き取れれば、いよいよ支柱や針類のハンダ付けに移ります。

何度も言って申し訳ないですが、この時の注意点はハンダを盛り過ぎない事です

必要最小限のハンダ量でガッチリと付きますw

これも何回も言ってますが、私の持論では仮止めの銅線は不要です。

あればあるで良いけれど、工程と予算が増えるだけw

釣り具メーカーに寄付するつもりなら使ってあげても良いと思いますが、そうでなければ使わなくてもOK!

銅線はハンダ付け前に巻いてステンレス線の表面に凹凸を作り接合力を上げる為です。

ハンダ付けは、習うより慣れろですw

頭で考えるより先ずは頑張ってやってみましょう!

ヤエン針おすすめ自作方法

用意する道具

- つまようじ

- ゴム管(浮きゴム)

跳ね上げ式ヤエンでもストレートヤエン(ノーマル)でも針は同じモノを使いますが、材料を加工していちから作るのはおすすめしません。

針一つとっても先人の方が組み上がった針を作ってくれていますので、そちらを使用するようにした方が綺麗に仕上がると思うので、最初は組み上がった針を購入してみてはいかがでしょうか?

その上で慣れればバラ針材料を購入して自作するのも悪くはありませんよ

現に私もそうしていたんでハンダ付けに集中し慣れるのも早かったと思いますw

もしバラ針を買って針を作りたい場合は素材のバラ針以外に爪楊枝と浮きゴムがあれば組めると思います。

ヤエン針の組み方も一応画像と動画で載せておきますので参考にしてみて

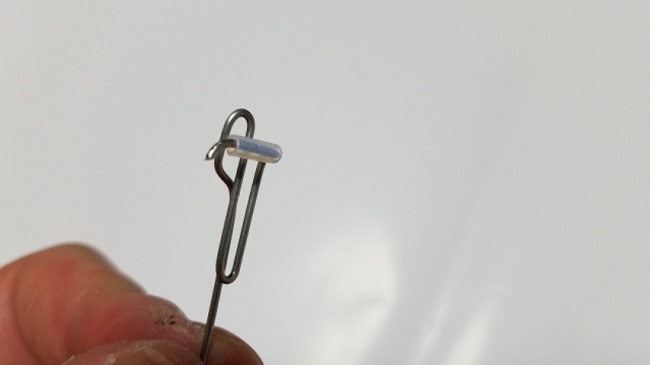

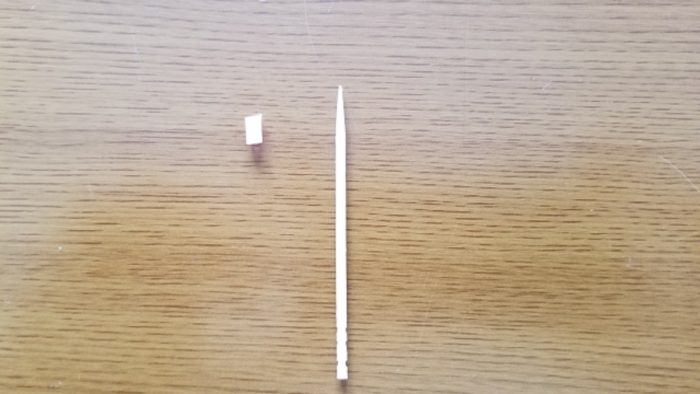

先ずは爪楊枝を準備してゴム管を差します

手順①

①つまようじとゴム管

②つまようじにゴム管を通す

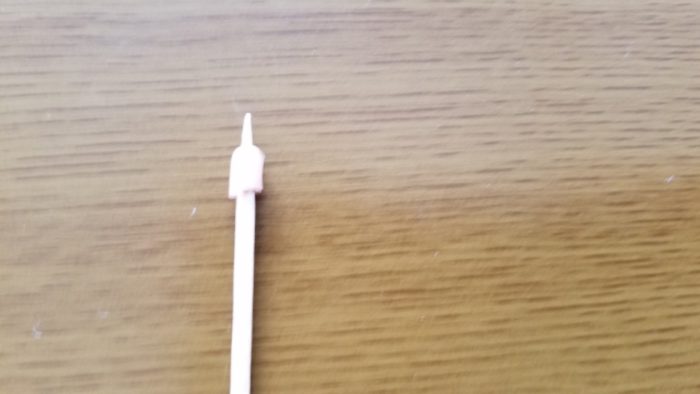

手順②

爪楊枝にゴム管がさせたらゴム管と爪楊枝の隙間にバラ針を差していきます。

形状は自分の好きな形でOK

組んである針を使うのではないので、自分の考えたヤエン針ができるのが醍醐味ですからね

並べる際は綺麗に並べて仮止めすれば、後でステンレス線に乗せた時も上手く乗せれます。

爪楊枝で無くても直径1ミリ位でハンダ付けされない棒であればなんでもOK

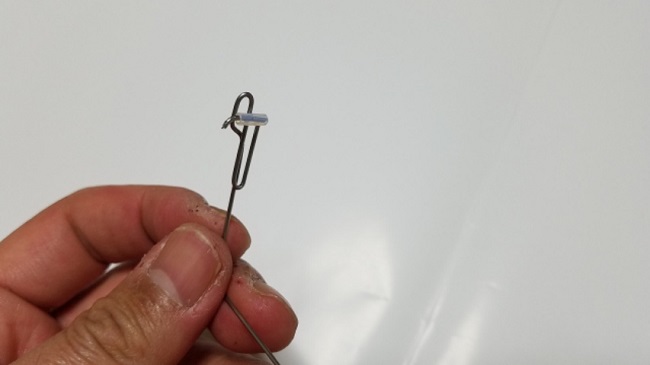

③ゴム管にバラ針をセット

④針の根本を揃えてね

⑤両サイドの針を適度に広げる

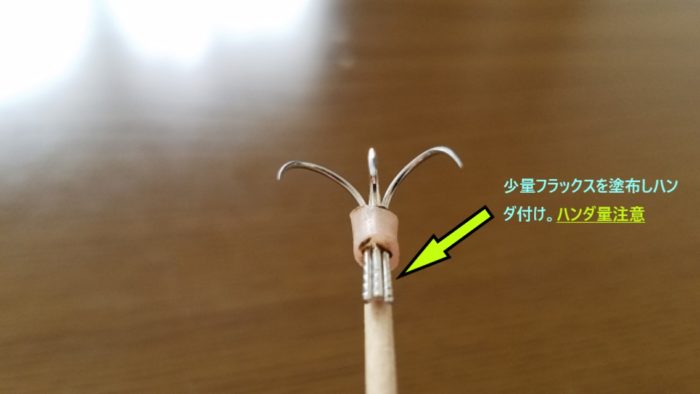

手順③

これで形を整えてフラックスを一滴か半滴垂らしてハンダづけすればOK

この時は仮止め位(点付け)で良いので最小限のハンダ量にしましょう!

⑥最小限のハンダ量で!ハンダのカスでも良いくらいですw

手順④

ヤエンの針をハンダづけしてる動画です。

撮影上、ハンダの量もフラックスも多めに塗布しています。

.jpg)

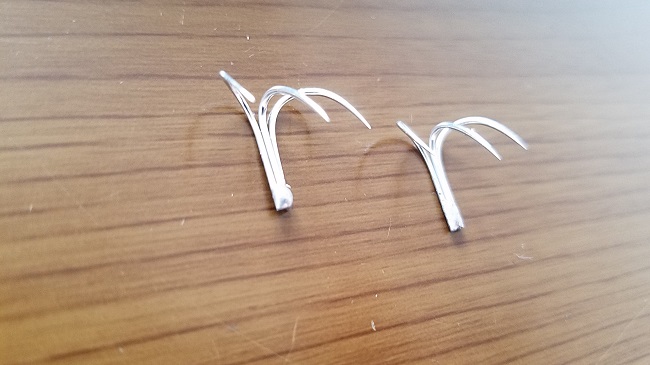

完成ですw

これでアオリイカの表皮1枚も捉えられるハリができました!

⑦ヤエン針が完璧!

こちらで紹介しているヤエン針はこちらを組み上げたものとなります。

真ん中。左右と3つの専用針となっており、ハリ自体も錆びにくくなっているのでおすすめです。

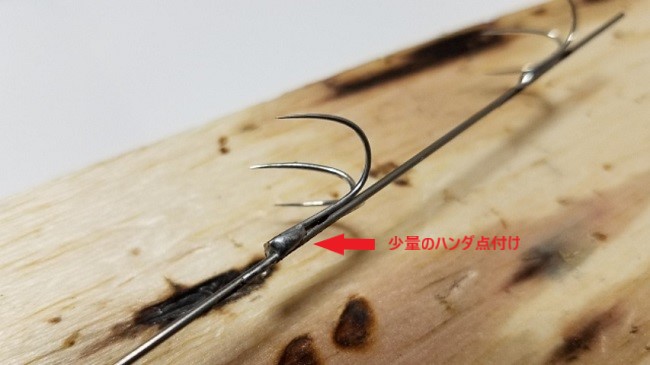

ヤエン針の取付け

台から外して再度、フラックスを一滴垂らしてハンダ付けして下さい。

この時の注意点としては2回目にハンダ付けする箇所は1回目にハンダ付けした根本部分から一番離れてる所からハンダ付けする様にして下さいね

あと、長時間、熱を加えてると、せっかく組み上げた針がバラバラになるので注意ですw

チョン、チョン、チョン、って感じw

万が一、針がバラバラになった場合は余分なハンダをハンダゴテで取り除いて爪楊枝とゴム管で一から組み上げて下さい。

全部の針が付けば跳ね上げ式ローラーヤエンの完成ですw

おつかれさまでした!

ヤエンの自作に使う道具は大きく分けて2種類

- ハンダ付けする際の道具

- ステンレス線の曲げ加工の道具

自作する時には必要道具や材料など予定している道具をあらかじめ揃えておくようにしましょう!

ここでは最初に揃えておきたい道具をご紹介しますね!

ハンダ付けする際の道具

- ハンダコテ

- ハンダ

- フラックス

- ヤエン固定板

- ハンダ付け方法

- ハンダ付けする際の注意点

最初はステンレス線をハンダ付けする際に必要になる道具類を解説します。

ハンダゴテ

これがないと始まりません。

ステンレス線同士をハンダ付けする際の必需品ですねw

でもハンダゴテにも種類が有ります。

作業効率にも影響すると思いますので、ニクロムヒーターハンダゴテとセラミックヒーターハンダゴテ

それぞれのメリット デメリットを紹介しますね

一応、最近ではスイッチONしてからの立ち上がりが早いセラミックハンダごてが主流のようです。

あまり高ワットなモノは必要ありません。

目安としては20~30ワットもあれば良いのではないでしょうか?

【セラミックヒーターハンダゴテ】

私が使用しているハンダゴテもセラミックタイプでブースト機能が付いていて、スイッチONから20秒で立ち上がります。

ブースト機能は温度上昇を早める時だけ使って、通常時は20ワットで十分ハンダ付け出来ます。

コテ先が銅に比べて尖っていて、熱による耐久性も非常に高く作ってあり、コテ先も尖っていてハンダ付けしやすいのは断然、セラミックヒーターハンダごてではないでしょうか?

セラミックヒーターハンダゴテの中には温度調節ダイアルの付いたモデルも有ります。

【デメリット】

電源をONすれば温度上昇が早いがニクロムヒーターハンダごてに比べて値段が高かめです。

【ニクロムヒーターハンダゴテ】

ニクロムヒーターハンダゴテに関してはセラミックヒーターのハンダゴテに比べてコテ先が丸く価格が安価なのが特徴です。

電源ONからハンダ付けするまでに温度上昇が遅く、時間が掛かるのが難点だが値段は比較的安めで100均でも入手可能。

【デメリット】

温度上昇が遅いのでここは使いやすいセラミックヒーターのハンダごてを選ぶ様にした方が個人的にはおすすめかもですw

持ち手の根本あたりに複数の穴が開いてるのがニクロムヒーターハンダごての特徴です。

- セラミックヒーターハンダゴテがおすすめ

- ワット数は20~30ワットまでで十分

- コスパで選ぶならニクロムハンダゴテ、使いやすさで選ぶならセラミックハンダゴテ

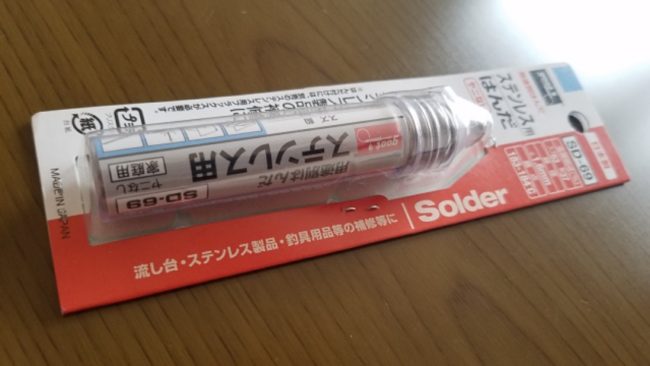

ハンダ

ハンダにも2種類有ります。

ヤニ有りとヤニ無し

ヤニ入りは主に電子機器などの接点部品の取り付け用でヤニ無しは一般の金属工作用に使うようです。

ヤニ無しハンダを使用する場合は別にフラックスも用意します。

ハンダにはステンレス用のヤ二無しハンダを選んで別途フラックスを使うようにしましょう。

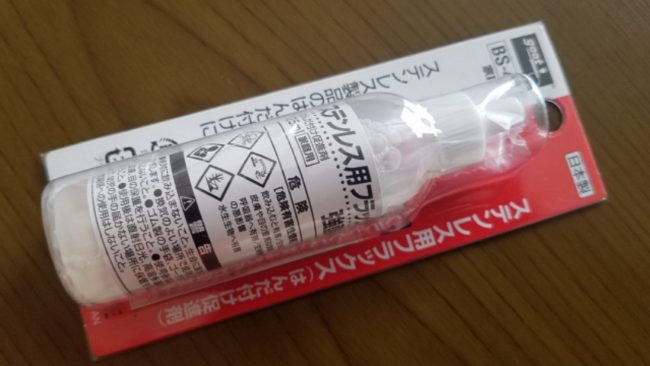

フラックス

フラックスって聞きなれないと思いますが、ステンレス線の結合する際に必ず必要な物となります。具体的にはステンレス線どうしをハンダ付けする際にハンダの乗りを良くする為に使います。

フラックスを使わずそのままの状態でハンダ付けしようとすると、ステンレス線がハンダを弾いてしまい玉状にコロコロなって上手く付きません。

なので必ずフラックスも購入しておきましょう!

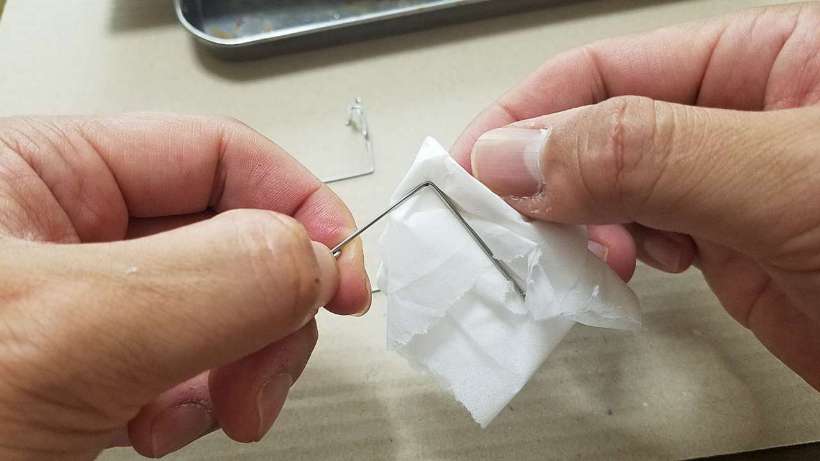

ヤエン固定板

ハンダ付けする際には手に持ってする訳にも行きませんw

ステンレス線をハンダ付けする際には両手が使えるよう固定するのに役立つのがバルサ材w

バルサ材の上で押しピンなどでステンレス線を固定すると、余分なフラックスが垂れても染み込んでくれ、やりやすくなるので重宝します。

他にはツールクリッパーってゆうクリップが付いてる器具も有りるので、ステンレス線を固定する際に使いやすい方を選ばれれば良いのではないでしょうか?

ここで重要なのは、しっかりと固定できるって事が一番重要で、ハンダ付けの際に動いてしまいますと支柱穴がズレたりして、最初から外して付け直さないといけなくなります(たぶん、イラつくかとw)

ステンレス線の加工に必要な道具

- ステンレス線は1.2ミリがおすすめ

- ワンタッチ工具(糸掛け部の自作もこれさえあれば簡単)

- ラジオペンチ

- ニッパー

- ループプライヤー

- サンドペーパー

- うすめ液

ステンレス線は1.2ミリがおすすめ

ステンレス線はの太さは悩みどころですよね?

パーツとしては非常に重要なモノになります。

私も昔から色々なステンレス線径を使いましたw

とはいっても、0.8~1.4ミリまでの間でですけど、20年以上、ヤエン釣りしてきて思うのは1ミリか1.2ミリまでで十分機能するって感じかな

0.8ミリでも使えますが3キロ近いのをランディングして地面に置く際に曲がりやすい

1.4ミリは全体的に重量も分散して良いのですが、少し太軸なんで加工がやりにく過ぎる…。

支柱のループ作るのもメチャクチャ握力いるし大変w

1.4ミリのステンレス線で上手く作れても、見合うだけのメリットは感じなかったのが正直なところです。

それよりも一番は、第一支柱から最初の針までの距離をどうするかが一番大事だと思う

これが決まらないと全長が決まりませんからね

その後、支柱の高さや距離になってくる。

話がそれたけれど、ステンレス線は1ミリか1.2ミリがおすすめです!

因みに私はステンレス線1ミリで全長40センチのヤエンで300グラム~4キロまで釣ってますので安心して下さいね!

ワンタッチ工具

こちらの工具は糸掛け部(支柱)を簡単に作れる便利な工具です。

これが有ればループプライヤーの出番は殆ど無いかもしれませんね

力加減によってループの形が変わったりする事は一切ありませんので、これから自作を予定しているマニアは是非とも揃えておく事をおすすめします。

特に製作工程が多くて複雑な跳ね上げ式ローラーヤエンを作る場合は揃えておいた方が良いのではないかと思います。

YouTubeでも紹介されていますので動画を参考に使いこなしてみては如何でしょうか?

ラジオペンチ

ラジオペンチやニッパーなどの工具類はぶっちゃけ100均でも揃いますし何でも良いとは思いますが、より力が入りやすくて加工がしやすいのは、持つ所と支点が離れた工具かもです。

なので力が入りやすくて耐久性に富んだ工具を選ぶなら100均以外のショップなどで販売されてる物が良いと思いますね。

ラジオペンチで支柱を作ると支柱穴の内側にキズが入ります(ラジオペンチの内側がギザギザになってる)ローラーヤエンの場合は接点がローラーなので問題ないですが、ローラー無しのノーマル支柱の場合はループプライヤーを使うようにして下さいね。

ニッパー

ニッパーもラジオペンチと同様ですかね

良いニッパーは軽い力で楽にステンレス線を切断出来ます。

余り安いのを購入するとスグに切れなくなるので、ソコソコ良品を購入するようにして下さいね!

ループ プライヤー

ループプライヤーは支柱を作る時に使用しますので支柱が出来上がっている物を購入しハンダ付けする場合は必要は有りませんね

支柱から作っていると難易度がかなり上がると思いますので、先ずは出来上がった支柱を購入しステンレス線を曲げたり

ハンダ付けしたりする事に慣れてから支柱作りにチャレンジした方が良いと思います。

たぶん最初はハンダ付けすら満足に出来ず、ゴテ盛りハンダになってしまいますから・・・

自作のポイントは、一にも二にもハンダ付けが綺麗にできるかどうかなので、先ずはソコに集中して取り組んでみても良いかもですw

DAITOU(ダイトウブク) ワイヤーループプライヤー No.1932

この機会にループプライヤーも揃えておきましょう!

ヤエンを自作するメリット

メリットは、実はたくさんあります。以下に代表的なメリットをいくつか挙げてみますね。

コスト削減

市販のヤエンは高価なことが多く、頻繁に使用する方やロストのリスクが高い場面ではコストがかさみます。自作すれば材料費だけで済むため、経済的に助かります。

自分の釣りスタイルに合わせられる

自作なら、好きなサイズや重さ、形状を自由に調整できます。例えば、風の強い日用に重めのもの、浅場で使いやすい軽めのものなど、状況に合わせたヤエンを作成できます。

カスタマイズが可能

フックの数や配置、ワイヤーの硬さ、などを細かく調整可能です。自分の工夫を取り入れることで、釣果に直結する可能性も高まります。

メンテナンスが簡単

自作したヤエンは、どのように作られているか把握できているため、万が一壊れた場合でも修理が容易です。また、パーツ交換も簡単にできます。

愛着が湧く

自分で作成したヤエンでアオリイカを釣り上げると、やはり市販品以上の達成感が得られます。釣りそのものの楽しみが増すことも、自作の魅力です。

創意工夫の学びになる

自作する過程でヤエンの構造や釣りの仕組みについての理解が深まります。さらに、他の釣り具や戦略にも応用が効く知識やスキルが身につくでしょう。

以上が主なメリットですが、自作は手間と時間がかかるため、それもまた楽しみの一つとして捉えるといいですね。

跳ね上げ式ヤエン自作で失敗しないためのよくある質問集(実体験ベース)

- ヤエンの滑りを良くするにはどうしたらいいですか?

- ヤエン自作の補強同線は必要?

- ステンレス線は0.8ミリではダメ?

- 前上りヤエンの方が掛かりやすい?

- ローラー付きで軽量の方が進行は早い?

- 跳ね上げ式ローラーヤエンではヤエンストッパーは要らない?

回答は私の個人的見解です。

ヤエンの滑りを良くするにはどうしたらいいですか?

ヤエンの滑りを良くする方法として一番おすすめなのは、釣行後ローラー部分(ヤエン本体)を真水に一晩漬けておくのがもっともよいでしょう。

ただし、ヤエンの重さや道糸のメンテナンスにもよるのでローラーはあくまでも補助として考えるのが良いと思います。

ヤエン自作に補強銅線は必要?

パーツどうしを固定する為と強化・補強する為に銅線を使用されている方もいらっしゃるかと思いますが、ステンレス線をペーパーで擦ってからうすめ液で脱脂し、ハンダ付けすれば強度的に問題はないので銅線の必要性は感じないって言うのが正直なところ。

過去、4キロまで釣ってますが、支柱が曲がる事はあってもハンダが取れる事はありませんでした。

もしパーツどうしが外れるような事が有れば、そもそものハンダ付けに問題があります。

ステンレス線は0.8ミリではダメ?

軸線は柔らかい方が加工はしやすくなりますが、デメリットとしてはたわみやすくなります。

たわむと言う事は針先が逃げていき針外れの原因となるでしょう。

軸線は1.2ミリがおすすめですが、重めのヤエンを作りたい場合は1.4ミリもありです。

前上がりヤエンの方が掛かりやすい?

三支点でも二支点でもバランスを取っている支柱を摘まんだ状態はラインを緩めた状態と同じ状態を再現している事になりますので、アオリイカに対しての掛かりやすさと全く関係ありません。

掛かりやすさは支柱の高さと距離で決まります。

ローラー付きで軽量の方が進行が早い?

基本的に進行の早さは重さで決まると思って間違いないでしょう。

軽量なローラーヤエンが早いと思われがちですが、それは空中での話。海中では少し重めのヤエンの方が進行も断然早くコントロールもしやすいと思います。

跳ね上げ式ローラーヤエンではヤエンストッパーはいらない?

跳ね上げ式ローラーヤエンは基本的に不要かもしれません。ただ、ヤエンの後退を少しでも緩和させる狙いの場合はヤエンストッパーもありかもしれませんね

シマノ式のローラーヤエンの場合はローラー台座の下側をカッターで削るか溶かせばヤエンストッパーの使用は可能です。

ローラーの溝幅は約3㎜でヤエンストッパー幅は約2㎜なので問題なく段差は超えてくれると思います。

【まとめ】跳ね上げ式ヤエンの自作方法にチャレンジ!意外と簡単に作れるかもよ。

いかがだったでしょうか?

今回はヤエンを自作するコツ!ローラーヤエン支柱の作り方と材料をご紹介しました。

ヤエン釣りを始めるとどうしてもブチ当たる壁が自作です。

自分が作ったヤエンで釣り上げてみたくなるのが職人気質の日本人ならではなのかもしれませんねw

各パーツの加工と加工に使う道具類を最初に揃えれば、後ははんだ付けするだけで作れます。

パーツを揃える初期費用は発生しますが、代わりと言っては何ですが、作る楽しさや、自作ヤエンで釣り上げる爽快感が手に入りますw

是非、今年こそ自分が自作したヤエンでデカイカとのバトルを楽しんで下さいね!

きっと、釣果以外の釣りの楽しさに触れるはず・・・

そんな貴重な経験があなたのヤエン釣りの世界観になると確信しています。

コメント

お久しぶりです。

前回は色々とアドバイスをいただき、ありがとうございました。

あれから色々と自作ヤエンを作ってみました。

ど素人ですので、処女作はあきさんの自作ヤエンの作り方を参考にさせていただいたのですがm(_ _)m

何も考えずに作ってみると、どうやらヤエンストッパーが機能しない事がわかりました。

第一支柱の構造を考える必要があるそうで、、、、

自作ヤエンは奥が深いです、、、。

ショウさんコメントありがとうございます。

あれから自作ヤエンに挑戦されたんですね…

ヤエンは奥が深いですよね

いろいろ考えて作って失敗しても全てがショウさんのプラスになりますよ!

偉そうに言うつもりもないんですけれど、失敗ではないのでたくさん経験を積んで下さいね!!

自分から聞いておいてですが、あきさんのヤエン製作にかけた費用や時間、情熱をこのような形で教えて頂けて嬉しい反面、大変申し訳ないような気が、、、m(_ _)m

色々と教えて頂き、誠にありがとうございます。

あきさんの助言をもとに自作ヤエンに挑戦したいと思います。

返信ありがとうございます。

ptftテフロンチューブ、、、、

はじめて聞きました、、、。

ホームセンターなどで売っているのでしょうか?

先程、ボールペンのインクが入っているパイプを試しにペンチで切ってみたのですが、どうしても切断面が潰れてしまいます。

よく考えれば当たり前なのかもしれませんがパイプ状の物なら全てこのようになってしまう気が、、、。

何か特別な道具、切り方をしておられるのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。

ptftテフロンチューブはAmazonなどで各サイズ入手可能です。

私の場合はカットする時ははカッターで切っていますが、微妙に切断面が楕円形になるかもしれません。

その様な場合は爪楊枝などを差し込んで成形し直すか、爪で成形すれば修正できると思います。(そこまで変形しないハズです…。)

私の場合は両端を軽くライターで炙って板に押し付けて滑らかにしています。

はじめまして。

昔から、あきさんのブログを拝見させて頂いている者です。

コロナ禍の現在、思うように釣りにも行けず家に居る事が多いなか、今までは市販のヤエンを使っていたのですが自作ヤエンに挑戦しようと思っています。

挑戦といっても何もわからないので道具や構造など失礼ながら、あきさんのヤエンを参考にさせて頂こうと思っているのですが記事にもありますように「ローラー部」はどういったパーツを使っておられるのでしょうか?

オリジナルヤエンを作っておられる方は皆さん創意工夫して時間とお金を使っておられると思いますので教えれない事もたくさんあるかと思いますが、もしよろしければ教えていただければ幸いです。

こんにちわ、ショウさん

ヤエンの自作挑戦するんですね

自作ヤエン作りは簡単そうで奥が深いので頑張って下さいね!

さて、使用しているローラー部ですが、使っているローラー部は「ptft テフロンチューブ 内径1.5mm」です。

ステンレス線が1.5ミリなら内径は2ミリにした方が良いと思います。

ステンレス線の太さにプラス0.5ミリで考えれば良いかと…

ローラーを付ける部分はうすめ液で脱脂しペンチで傷をつけないようにして下さい。

更にフッ素スプレーをステンレス線に掛けてからPTFTパイプを取り付けると良いかと思います。

メータ1,000円程なので安く上がりますよ。

それよりももっと滑らしたいなら工業用の部品も有りますが、ヤエンの進行は重さも必要なので

軽いイコール、ベストって訳でもありません

いろいろ模索して楽しんで下さいw